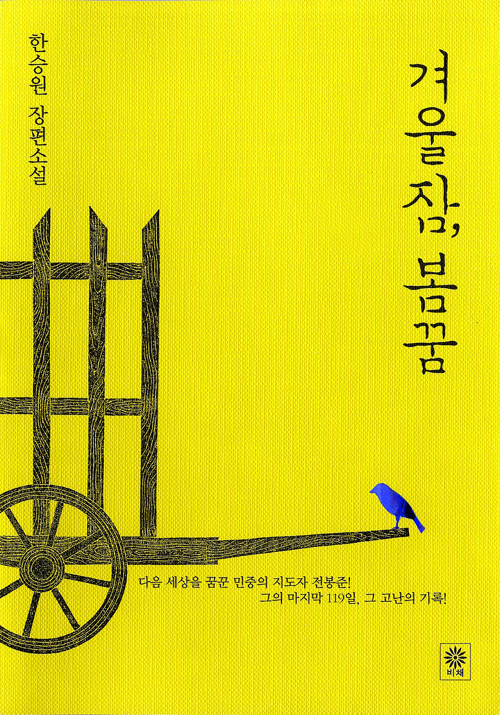

한승원 지음/ 비채

‘녹두장군’이라는 별명과 노랫말 ‘새야새야 파랑새야’, 그리고 농민들의 선봉에 선 동상으로 기억되는 전봉준. 그러나 그의 마지막 길을 아는 사람은 많지 않다. 백성을 위해 싸웠지만 결국 백성들에 의해 밀고당해 끌려가는 천리 길. 그 기나긴 치욕과 실존을 작가 한승원이 소설 《겨울잠, 봄꿈》으로 처절하게 담아냈다.

이 소설은 1894년의 겨울, 패주한 동학군의 지도자 전봉준이 밤을 도와 잠행하다가 민보군에게 붙잡혀 한양으로 끌려가는 천리 길의 기나긴 참담한 여정을 서술한 것이다.

소설 《겨울잠, 봄꿈》은 1894년 겨울부터 이듬해인 1895년 봄까지 전봉준의 ‘죽음의 길’을 집요하게 뒤쫓는다. 줄거리는 단순하다. 군사를 잃고 패주하던 전봉준이 잡혀서 역사에 기록된 바와 같이 죽는다. 전봉준은 소설의 첫 페이지부터 이미 패군의 수장이다. 믿었던 옛 부하와 백성들에게 배신당하고 얻어맞아 다리가 부러지고 몸이 뒤틀렸다. 옷 속에서 들끓는 이와 마음에 맺힌 것이 많아 속 시원히 할 수 없는 배변, 백성에게서 빼앗아온 것이 분명한 기름진 음식들을 먹어야 하는 치욕… 숨 쉬는 것조차 고통인 그에게서 십만 대군을 이끌며 총알도 피한다는 영웅의 모습은 찾을 수 없다. 그런데 귓전에서 달콤한 속삭임 하나가 시작된다. 여기서 이렇게 죽을 순 없지 않느냐고, 일본에 협력한 다음 미국 유학을 다녀와 조선의 새로운 지도자가 되라고, 일본의 정한(征韓)세력은 끊임없이 그를 회유한다. 전봉준은 처음으로 삶이 아닌 죽음을 두고 고민한다. 어떻게 죽을 것인가. 어떻게 기억될 것인가. 나의 죽음을 통해 세상은 어떻게 바뀌어갈 것인가.

전봉준은 혀를 끊고 자결하는 대신, 살아서 서울에 닿고자 한다. 죽음으로, 간절한 피로 마지막 말을 대신하고자 한다.

작가 한승원은 삶과 죽음을 저울질할수록 하루하루가 참담해지는 과정을 끔찍하리만치 사실적으로 묘사해냈다. 군더더기 없이 간결한 문장과 긴장감 넘치게 전환되는 매 장면은 생생해서 더 눈물겹다. 작가는 비채와의 일문일답에서 이렇게 말했다. “착취와 살육의 현장. 그 가슴 아픈 실존 앞에서 나는 이를 악물지 않을 수 없었습니다.” 작가의 시선은 이렇게 인물들의 욕심을 꿰뚫고, 전봉준의 컴컴한 희망을 관통하고, 책장을 넘기는 독자들의 마음을 훑는다.

“가보세, 가보세, 갑오년에 가보세, 을미적 을미적 하다가는 병신 되어 못 가네.” 전봉준이 전주성에 입성하던 날 농민군은 이렇게 노래를 부르며 세상을 바꾸자고 마음을 모았다. 오는 2014년은 다시 갑오년이다. 그러나 세상은 얼마나 달라졌는가, 혹은 달라지지 않았는가. 이 책은 120년 전의 전봉준과 그의 이야기를 치열하게 재구성한 작가 한승원이 세상에 던지는 거대한 물음이다.

정리 이주리 기자 juyu22@naver.com