새롬이, 새림이네 세 모녀 이야기

녹슨 철문을 무겁게 열고 단정히 머리를 묶은 여자아이가 얼굴을 보인다. 웃음기 없는 표정이다. 문을 열어주곤 재빨리 엄마의 등 뒤로 도망쳐 버린다. 오래토록 빛을 보지 못해 습한 냄새가 난다. 금방이라도 무너질 듯 한 낡은 기둥과 천장, 간신히 볼 일만 해결할 수 있는 좁은 화장실, 이곳이 새림이가 언니, 엄마와 함께 살고 있는 공간이다.

정연옥씨는 두 딸의 어머니이다. 그녀는 지적장애와 사시를 갖고 있다. 알코올중독이 있는 연옥씨의 남편은 무직 상태. 그나마도 가끔 밖에 볼 수 없는 아빠지만 새롬이와 새림이는 늘 아빠가 보고 싶기만 하다. 좋은 냄새와 환한 웃음을 띤 얼굴로.

“제가 돈을 벌 수 없으니까 힘들죠. 애들이 뭐 달라고 해도 돈이 있어야지….”

수급비로 버티고 있지만 홀로 가족을 책임지기에는 너무도 부족하다. 조금이라도 보탬이 되려고 잠을 줄여서 부업을 하고도 있지만 힘든 현실은 좀처럼 나아지지 않는다. 전에는 집안일도 제대로 못한다고 투정을 부리던 아이들이 학교에 다녀와서 부업거리를 만지작거리고 있는 걸 보면 괜히 마음이 저려온다.

고된 하루살이와 몸 성할 곳 없는 연옥씨의 유일한 희망은 누가 뭐래도 가장 예쁘고 똑똑한 연옥씨의 두 딸.

“오늘 학교 가요. 학교 가면 애들도 보고, 선생님도 만나고. (나를) 많이 도와주고.”

학교에서 친구들에게 놀림을 받는 건 아닐지, 공부하는 게 너무 힘들지는 않을지 걱정했던 것과 달리 새롬이의 표정은 생각보다 한층 밝았다. 엄마의 유전자를 물려받은 새롬이 또한 지적장애와 사시를 갖고 태어났다. 매우 심한 사시로 인해 시야를 확보하는 것조차 힘들 뿐 아니라 지체 장애까지 더해져 높은 곳에서는 중심을 잡고 제대로 서 있기도 어렵다. 불편한 몸이지만 새롬이는 학교에 다니는 것이 마냥 즐겁기만 하다. 세롬이는 커서 아이들을 가르칠 수 있는 교사가 되고 싶다고 했다.

아직 몸도 마음도 여린 둘째 세림이는 초등학교 4학년. 한창 친구들과 갖고 있는 것을 자랑하고 부러워하기도 할 나이다. 예쁘고 똑똑한 딸이 학교에서 공부하며 친구들과 웃고 노는 걸 보고 싶은 게 간절한 연옥씨지만 학년이 올라갈수록 비싼 교재와 학습비에 발목이 잡혀 늘 미안한 마음뿐인 엄마는 종종 눈물을 삼킨다. 어쩌다 학교에서 부모님을 초청해도 다른 부모처럼 쉽게 학교에 발을 들여놓기가 어렵다. 예쁜 딸이 큰 소리로 발표도 하고 친구들과 잘 어울리고 있는지 너무도 보고 싶은 엄마는 특별한 자신의 모습을 보고 세림이의 친구들이 놀리거나 무시하지는 않을까, 아이가 상처받지는 않을까, 당일이 되기까지 수천 번 수만 번 갈등하게 된다.

“새림이는 나중에 커서 어떤 사람이 되고 싶어요?”

“간호사가 꿈이에요.”

“왜?”

“사람들을 치료해줄 수 있잖아요.”

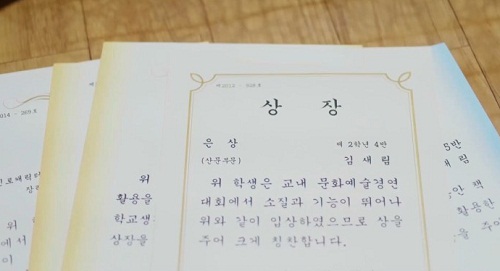

평소 장애가 있는 엄마와 눈을 맞추고 많은 이야기를 나누고 싶은 게 새림이의 가장 큰 소망. 한창 순수하고 버릇없어야 할 나이에 여기저기서 주눅이 들었던 걸까 우리들 낯선 방문객과 대화하는 내내 새림이는 눈을 맞추지 못했고 초등학생이라기엔 너무도 예의바르고 조용하게 앉아있었다. 엄마와 언니를 치료해 주기 위해 생긴 소녀의 작은 꿈은 세 모녀를 넘어 우리들이 살고 있는 사회 어두운 곳곳에 아픈 다른 많은 사람들을 향하여 커졌다. 4학년이 되자 간호사가 되고 싶은 꿈이 생긴 새림이는 학교에서도 무척 똑똑하고 예의바른 학생이다. 부끄러운 듯 1학년 때부터 손수 정성스레 모아둔 상장을 꺼내 보여준다. 문화예술경연 대회 동상, 은상 학년이 올라 갈수록 더 높은 상을 받기도 했다.

여성, 비장애인, 저소득층…. 굳이 연옥씨네 삶의 구구절절한 이야기를 듣지 않아도 그녀 앞에 붙은 수식어만으로 그네의 삶이 얼마나 황폐했을지 직감할 수 있다. 한국 사회가 계급사회로 유지되었다면 그녀는 아마 최하층에서도 최하의 계급민으로 살아갔을 것이다. 계급사회가 붕괴된 오늘날이지만 보이지 않는 사회적 경제적 계층 속에 그녀는 여전히 사회의 박해와 억압 속에 살고 있다. 그럼에도 불구하고 두 딸을 책임져야 할 어머니로서 요새 그녀가 가장 걱정되는 것은 그녀의 예쁜 아이들 역시 그녀가 밟아온 삶을 똑같이 따라가게 되는 것이 아닐지, 그녀가 받았던 시선과 무언의 폭행을 물려주게 되지는 않을지…요즘 따라 먹먹한 가슴을 치며 눈물을 훔치는 일이 많아졌다. ‘세 모녀’에게 우리가 해줄 수 있는 게 무엇이 있을까.

연옥씨네 세 모녀는 지난 6월부터 네이버 ‘해피빈’ 모금 캠페인을 통해 기금을 받고 있지만 한 달이 지난 현재 모금율은 7%밖에 되지 않는다. 기쁜 소식은 동서식품 임직원기부 대상에 선정되어 작게나마 후원을 받고 있다는 것이다. 이 작은 후원에도 불구하고 세림이네 가정은 여전히 생활고를 포함한 여러 가지 상처를 갖고 있다. 후원조차 받지 못하는 제2의 가정이 우리 사회에 아직도 많이 존재하고 있음은 정말 안타까운 일이다. 그들은 스스로 혹은 아이들이 악의 없는 동정을 던지는 대중 앞에 혹여 상처받지는 않을 지 걱정하며 도움의 손길을 뻗는 것을 주저하고 있을 것이다. 기부 캠페인의 경우 피후원인의 개인적인 실상을 정말 낱낱이 개봉시켜 스토리를 만들어야 후원자의 동기를 끌어올릴 수 있기 때문에 개인정보와 얼굴을 포함한 사생활이 담긴 사진, 영상 등이 공개돼야만 하는 것은 모금 캠페인의 주체에게 가장 큰 딜레마가 된다.

짧은 시간의 만남을 마치고 문 밖을 나서자 세 모녀가 함께 나와 인사를 건넨다. 낯을 가리던 새림이가 수줍게 웃으며 인사해준다. 한 순간이나마 세림이의 미소를 보니 마음이 놓였다. 두 아이들이 꿈을 이뤄 세상에 빛으로 나오길 간절히 기원한다. <자료 제공=연세대 재능기부동아리 ‘Rhythm of hope’ >

<구혜리 기자는 연세대 학생입니다.>