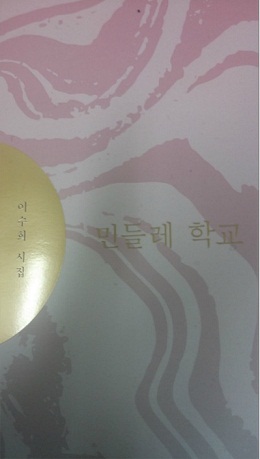

<박상건의 시 읽기>이수희 시인 네 번째 시집 ‘민들레학교’

이수희 시인이 네 번째 시집 ‘민들레 학교’를 펴냈다. 한 편 한 편의 시에는 남도의 정서와 서정의 강물이 줄줄 흘러갔다. 등단 후 4번째 시집답게 깊이가 있고 고향 구석구석의 작은 것을 크게 해석하는 의미부여와 시야가 괄목했다. 시집을 읽으며 고향이 더욱 그립고 고향 사람들도 그리워졌다.

바지게 짊어지고 어서 갯마중 가자

경운기 몰고 어서 갯마중 가자

아버지 논메다가 달려오시고

아이들은 사금파리 줍다가

뻘밭으로 달려가는

- ‘미산마을’ 가운데

꼬막 캐고 바지락 캐고 낙지 잡고 미역 따고 김 뜯던 반농반어촌의 풍경이 정겹게 그려져 있다. 어머니 아버지가 바다에서 해산물을 바지게에 지고 갯가로 나오면 형님 동생 삼촌들은 경운기 몰고 마중 나간다. 수확물을 경운기에 싣고 귀가하는 가족들. 뻘밭으로 오고 가는 그 과정 자체가 생존의 여정이고 고향의 풍경이다.

팔순이 넘은 어머니는 새벽이면 봉고차에 실려, 인근 군이나 면으로

감자나 배추 심으러, 그때마다 다른 밭일을 하러 다니신다

품삯도 솔찬하다고 자랑하신다 그 품삯 모아서 손자들 용돈 주시고

납부금도 보태시며 자식들을 놀라게 하신다 틈틈이 갯일도 나가시고

또 절에 가서 불공도 드리면서

- ‘아야, 나 낼 출근 한다잉’ 가운데

갯벌에서 논밭에서 허리 휠 정도로 고생하던 어머니는 자식들을 잘 키워 이녁보다 더 잘되라고 큰 도시로 내보내고 홀로 늙어 홀로 농사를 지을 수 없으니 손이 필요한 이웃마을로 일을 나간다. 이 마을 저 마을 젊은이들이 다 떠난 농촌에서는 누구나 일손이 달리긴 마찬가지. 연로한 고향 사람들은 묵묵히 성실하게 일한 탓에 할머니지만 그 일손이 고맙기만 하다. 하루 일당을 고무줄로 감아 허리춤에 깊이 넣고 돌아오는 어머니는 늘 행복하다. 밤이면 관절통 요통에 시달리지만 파스를 붙이는 것으로 시름을 넘기고 다시 일터로 가는 봉고차를 탄다. 그렇게 떠나는 길에 늘 설레임이 있다. 당신을 필요로 하는 세상이 있다는 것만으로도, 자식에게 손 벌리지 않고 손수 벌어들인 품삯의 의미가 깊고 넓다. 솔찬한 돈이지만 손주 녀석들에게 더 많이 못 주는 것이 늘 안타깝기만 하다. 어머니의 사랑은 사골 국물처럼 우리면 우릴수록 나오는 그런 무한한 깊이가 있지 않던가.

하늘 보고 싶은 절규로

물속 깊이 그리움을 묻었네

속으로 속으로만 울어

눈물이 된 강

- ‘강가에서’ 가운데

얼마 후면 설이다. 고향을 떠난 자식들도 연어 떼처럼 고향을 향할 것이다. 자식들을 기다리는 어머니도 그립기는 매 한가지. 강진의 강줄기는 더더욱 그런 깊은 그리움으로 흘러간다. 그 강물은 마량포구를 지나 더 넓은 바다를 향해 흘러간다. 그리움의 눈물은 강물이 되고 그 리움이 되고 무한한 사랑이 되어 저 바다에서 출렁인다. 강진의 강과 들판 그리고 바다는 남도의 정서를 그대로 함축했다. 아궁이에 장작불을 지피며 온 가족의 아랫목을 덥히던 그 어머니의 사랑은 다시 굴뚝에 따뜻한 연기로 모락모락 피어나며 고향 집의 추억을 되새김질시켜 준다. 장독대 옆에는 감나무 한 그루. 설익어 된장 풀어 담가두면 이삼일이면 잘 익곤 했던 추억의 장독대. 장독대 앞에는 샘물이 있고 냉장고가 없던 시절에 수박을 달아놓으면 냉동고 역할을 했고 논밭 일을 하고 온 장형의 등물을 껴 얹던 추억이 배여 있는 곳이다. 사립문 열고 나가면 펼쳐지던 텃밭. 그 텃밭 가로질러 신작로가 있었고 신작로는 그런 그리움을 물고 꼬불꼬불 이어졌고 비틀거리며 달리는 읍네 버스에 흔들리며 오일장과 집을 오가던 풍경들. 울력을 나가면 막걸리 한사람 건네던 공동체 마을. 때로 객지에 살면서 버겁고 힘들고 지쳐 있었을지라도 더 낮은 곳에서 낮게낮게 가슴 내려놓고 사는 시골사람들의 어질고 낙천적인 삶이 이수희 시인의 시 곳곳에 베여 있어 읽는 맛이 더욱 쏠쏠하다.

한 방울의 눈물이라도 짜서 영산강으로

흘려보낸다면

기별이나 올까요

내 고향은 기차가 오지 않는다

옥수수밭 둑에서 하모니카 불며 소 뜯기는

그 소년이 가고 없기에

아직도 기차는

- ‘기다리는 기차’ 가운데

그 소년, 까까머리 소년은 그 까까머리만한 아들을 데리고 고향으로 돌아 올 것이다. 오지 못해도 그립고 멀리 있어도 고향 앞마당에 뛰노는 것처럼 어머니와 고향의 추억, 그 기억 속에서 늘 닳릴 것이다. 파노라마처럼 기차는 달릴 것이다.

벽들이 지붕을 오르고 있다

오랜 뗏자국을 밟고

그리움이 물구나무 서는

모란다방 거리

- ‘먼 집’ 전문

황토 길에 스며든 이름들, 그리움들…. 그리움은 넝쿨처럼 담벼락을 오르고 물구나무처럼 지붕으로 이어진다. 시골길 시골집은 곡선의 미학을 보여준다. 집은 길로 통하고 길은 집으로 통한다. 그 길과 담과 집은 세상과 통한다. 좁은 길은 느리고 조용하게 휘어져 다시 그리움 혹은 더 넓은 길로 이어져 마음과 꿈을 접었다가 폈다가 할 수 있게 해준다. 고향 풍경은 그런 것이다. 자연으로 돌아가라. 자연은 절대로 우리를 속이지 않는다고 일러준다. 우리를 속이는 것은 바로 우리들 자신이라고. 자연에는 결코 오류가 없다고 일러준다. 인간은 인위적으로 선과 악, 어둠과 밝음, 위와 아래 그렇게 수직의 삶을 살지만 고향 길은 바쁘게 살며 잊어버린 것들을 물구나무서며 되새김질하게 한다. <시인. 섬문화연구소 소장>