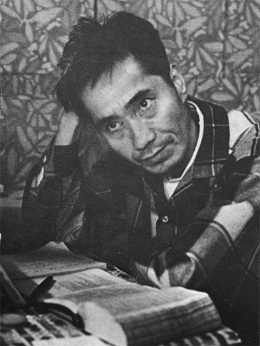

<연재>강진수의 ‘서울, 김수영을 읽다'- 5회

(엽서 하나)

지금 나는 하얀빛 나는 새로 산 블루투스 스피커 앞에서 며칠 후에 바로 앞 모니터로 읽을 수도 있는 신문용 수필을 쓰고 있다. 이 책상 위에는 온갖 언어 사전들과 오래된 가수들의 앨범들이 어지러이 흩어져 있고, 며칠 뒤 가야 할 병원에서 해오라는 검사지가 노란색 봉투가 놓여 있고, 봉투 위에는 낙서가 낭자하게 적혀 있다. 지금 이 수필을 쓰게 된 영감은 김수영의 금성라디오에 관한 수필을 읽다가 적어놓은 낙서에서 온 것이다.

“P여사는 들어오자마자 <라디오드라마를 써야 좋으냐, 어떠게 해야 좋으냐>는 말부터 꺼낸다. 노상 물어보는 이 난제에 대해서 노상 대답을 못하는 나에게 노상 물어보는 이 질문을 오늘따라 그녀가 대답을 꼭 필요로 하고 있는 것도 아니니까, 나는 볼드윈의 소설 얘기부터 꺼낸다. 「볼드윈의 소설의 주인공인 흑인 가수는 파리로 가서 백인의 눈초리로부터 해방된 자유로운 사랑을 하고 자기 자신을 찾았다는 얘기를 막 읽고 있던 참인데, P여사는 파리에 가면 무엇으로부터의 해방감을 우선 느끼겠어요?」” - 수필 ‘금성라디오’ 중에서, 김수영 씀.

볼드윈의 소설은 무엇이고 파리에 가면 느낀다는 해방감은 또 무엇인가. 김수영이 새로 산 금성라디오에서 흘러나올 라디오 수필을 쓰다가, 그는 라디오드라마를 써야 좋으냐는 동료 작가 P여사의 질문을 받았고, 고리대금을 하는 김수영은, 고리대금을 하는 P여사는, 고리대금을 하는 시인과 소설가는 서로의 눈치를 살피는 것이다. 그러나 고리대금을 하는 것이 다 무슨 대수인가. 파리로 가야만 무엇으로부터의 해방감을 느낄 수 있다는 것은 또 무슨 소용의 말인가. 김수영과 P여사가 서로 라디오 수필과 라디오드라마에 얽매어 있다면, 볼드윈의 소설에서 그들은 그들이 쓰는 글로부터 해방감을 느낄 수 있다는 것인가. 그러나 더 비참한 것은, 그들에게는 눈초리를 보낼 백인이 없고, 그들은 결코 흑인 가수가 될 수도 없다는 것이다. 그들은 애초에 볼드윈의 소설 속에 포함될 수 없는 인물들인 것이다.

“그러나 잠시 생각해 보자. 아나운서 동지! 잠깐만 침묵해 주시오! 한 3초 동안만! 나는 라디오를 비방하는 것이 아니오. 라디오드라마를 비방하는 것도 아니오. 아나운서 동지를 비방하는 것은 물론 아니오. 고리대금을 하는 것조차도 이제는 예사로 생각하고 있소. 오히려 용감하다고까지 생각하고 있소.

다시 잠깐만 침묵해 주시오! 한 3초 동안만! 나는 이 수필을 거꾸로 방송하고 있소. 이 말이 무슨 뜻인지 아시오? 방송을 해서 청자나 필자에게 들려주기 위한 수필을 쓰고 있는 것이 아니라, 내가 라디오에게 들려주는 수필을 쓰고 있단 말이오. 말하자면 나는 내 앞에 놓인 나의 라디오와 연애를 하고 있는 것이오.” - 수필 ‘금성라디오’ 중에서, 김수영 씀.

용감한 고리대금업자는 자신의 앞에 놓인 자신의 라디오와 연애를 하고 있다. 고리대금업자가 라디오에게 들려주는 수필이라, 얼마나 로맨틱하고야 마는가. 그는 맑게 개인 가을날 그가 일수로 사들여 온 라디오를 위해 고리대금을 하는 이야기를 들려주고 있다. 우리는 이 엽서의 한 장에서 그가 겪던 지극한 모순들을 읽어내야만 한다. 냄새나는 부조리에서 그는 시인으로서의 자신을 끔찍하리만큼 희화화하고 있다. 이 엽서의 내용이 즐겁고 우스운가. 그렇다면 우리가 읽는 이 엽서 속의 시인이 얼마나 부조리에 대고 비웃음을 난발했던가를 기억해야만 한다. 그리고 그가 얼마나 훌륭한 로맨티스트인가 역시 떠올려야 한다.

얼마나 낭만적인가, 라디오의 귀에 대고 속삭이는 시인, 그 이야기가 모두 돈에 관한 이야기라면, 얼마나 더 로맨틱할 수 있겠는가.

(엽서 둘)

김수영이 아나운서 동지에게 마지막 부탁을 하는 장면을 떠올려 보자. 원래 엽서라는 것은 우리가 서 있던 곳, 그곳에서 흘러가는 시간과 장면들을 떠올리기 위해 적는 것이다. 그러니 그를 위한 엽서에서 비로소 우리는 그의 비굴함을 떠올려 보자.

“이 금성 라디오를 위해서 달포 전에 쓴 나의 부질없는 시가 한 편 있소. 끝으로 그거나 읽어주시오.” - 수필 ‘금성라디오’ 중에서, 김수영 씀.

금성 라디오 / 김수영

금성라디오 A504를 맑게 개인 가을날

일수로 사들여온 것처럼

500원인가를 깎아서 일수로 사들여온 것처럼

그만큼 손쉽게

내 몸과 내 노래는 타락했다

헌 기계는 가게로 가게에 있던 기계는

옆에 새로 난 쌀가게로 타락해 가고

어제는 캐시밀론이 들은 새 이불이

어젯밤에는 새 책이

오늘 오후에는 새 라디오가 승격해 들어왔다

아내는 이런 어려운 일들을 어렵지 않게 해치운다

결단은 이제 여자의 것이다

나를 죽이는 여자의 유희다

아이놈은 라디오를 보더니

왜 새 수련장은 안 사왔느냐고 대들지만

새 수련장은 안 사왔느냐고 대드는 아들의 모습과 그것을 내려다보는 아비의 얼굴이 보이는가? 그렇다면 우리는 이미 엽서 속으로 들어온 것이다. 적어도 아내를 애증하고 질투하며 부러워하는 김수영의 삶 속으로 들어온 것이다. 그것은 승격해 들어온 새 라디오와 같다. 새 것처럼 말짱하고 깨끗하다. 내 몸과 내 노래는 다 타들어가고 타락해버렸어도, 라디오만큼은 새 것이다.

도움을 청하는 엽서처럼, 꼭 빈센트가 그의 동생 테오에게 썼던 엽서처럼, 김수영과 나는, 그리고 우리는, 금성라디오에게 엽서를 쓰고야 마는가.