<전라도닷컴> 시계가 있는 풍경

‘콩 10:14 8’

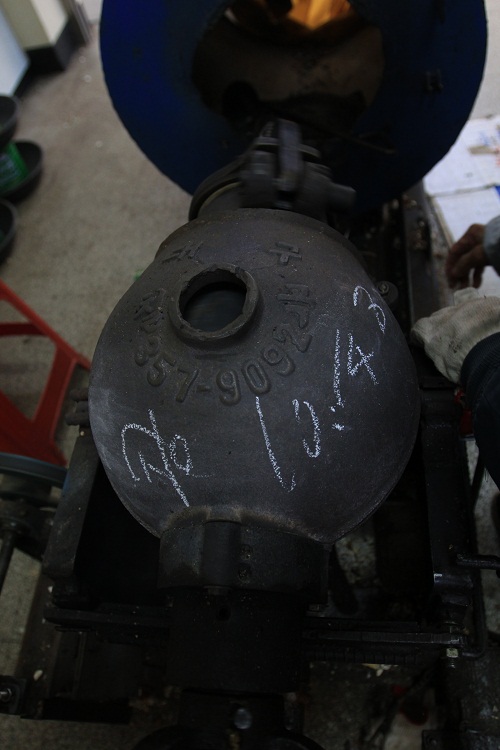

‘콩 10:14 8’. 튀밥기계에 분필로 쓴 이 암호 같은 숫자는 무엇일까.

“10시14분에 콩이 들어갔다, 홑 8분 지나문 튀야 헌다 그 말이여.”

뻥은 치는 것이 아니라 정확하게 튀어내는 것. 스테이크 레스토랑에만 레어-미듐-웰던이 있는 게 아니다.

“아조 꼬소하게 튀부씨요” 하는 손님이 있으면 취향에 맞춰 시간을 늘여 잡는다. ‘레어-미듐레어-미듐-미듐웰던-웰던’. 이녁이 원하는 대로 물견을 내는 뻥튀기의 달인.

“머릿속에 가남(가늠)이 있어도 혹간 잊어버릴 수가 있으니 적는 거여. 틀림없게 해야쓴께.”

3·8일 오일장이 서는 곡성장엔 그 한 자리에서 스무 해 넘게 튀밥을 튀어 온 한강택(84) 할아버지가 있다.

“원래 죽물을 했어. 나이롱 시절이 되니 모다 나이롱만 찾아. 싸고 찔그다고. 누가 대나무를 찾겄어.”

그래서 전업한 것이 튀밥장수.

요 장은 ‘짐장장(김장장)’이라 뻥 튀는 손님이 적다. 설 명절이면 삐뚤빼뚤 늘어서는 깡통 줄이 길어진다.

“깡냉이를 튀문 열두 배는 뿔어나. 뻥이 그런 것이여. 째깨 갖고 와서 많이 뿔려서 갖고 가. 요것이 그런 재미가 있어.”

뻥 튀어주는 재미가 커서 팔순을 훌쩍 넘긴 나이지만 닷새마다 곡성장에 전을 벌인다.

서리태 한 되 반을 넣은 튀밥기계를 열 때가 되었다. 지나가는 사람들 귀 막으라고 사이렌이 ‘오오~’ 운다. 이 예고음과 이윽고 울리는 ‘펑!’ 소리, 그리고 하얗게 뿜어나오는 수증기와 고소한 냄새는 언제 보아도 두근두근한 장터의 이벤트다.

“포를 트는 소리가 질로 큰 것은 강냉이여. 요새는 강냉이 쌀 보리 말고 콩도 튀고 돼지감자 우엉 둥글레 무시, 빌 것을 다 튀어. 시간이 질로 질게 잽히는 것은 밀이여. 거자 한 13분이나 14분 걸려.”

1분이 그토록 중요한 단위인 공간. 이 오래된 튀밥 점방에 걸린 전자시계의 존재는 그런 의미인 것이다.

“요거이 조깨 덜 몰랐그만. 매몰려야 물견이 좋은디.”

콩도 종류가 여럿이고 마른 정도가 다르니 뻥 튀는데 걸리는 시간도 제각각 다르다. 곡성장 뻥튀기의 달인은 매번 그것을 종합하여 적정시간을 산출한다. 그리하여 또 새로운 숫자가 적힌다.

‘콩 10:36 12’.

12분 후엔 이 장터에 요란한 ‘뻥’ 소리와 허연 훈짐과 구수한 냄새가 가득 찬다는 그 말씀이렷다.

어머니의 시간 사용설명서

<다 자라난 배추에 견주어보면/ 나는 안이 너무 비어 있다/ (중략)/ 배추는 저렇게 결구를 마치고 나서도/ 아직 속을 만들지 못한 것이 있나보다/ 찬 비바람을 맞고서도 쓰러지지 않는다.> (하종오, ‘결구배추’ 중)

시간 속에서 제 속을 채워가는 것은 배추만이 아니다. 건너온 세월 속의 눈물과 웃음을 묵직하게 품고 시간의 무게를 거느린 사람. 밭고랑에 엎드린 어매의 굽은 등은 그래서 장엄하다.

“어느 하래 일 없는 날이 없어. 평생을 일로 보냈어. 일 안하고 시간을 어떻게 쓴단가.”

빗방울이 떨어지는데 배추밭에 엎드린 장영심(86·남원 금지면 방촌리) 할매한테 시간은 오로지 일에 사용하는 것.

“올해 우리 배추가 참 좋았당께. 깨깟허고 속도 야물게 차고. 짐장하고 인자 자디잔 것만 남았어.”

80포기 김장을 해서 아들 삼형제에 딸 하나까지 골고루 나눠주고도 아쉬웠다.

“쪼까 더 담고자와서 나와봤어. 근디 비가 오요.”

배추를 뽑는 할매의 손목엔 시계가 걸려 있다.

“핸드폰 갖고 댕길라문 무겁고 성가셔. 긍께 일할라문 시계를 차. 3만완 주고 샀어. 요만하문 존 시계여.”

요만하면 좋은 시계의 주인에게로 가서, 시간은 요만하면 참 좋은 용도로 사용되는 중이다.

곡성장 한귀퉁이에서 고추 꼭지를 따고 있는 대평리 할매(81)도 “일 함서 찰라고” 손목시계를 샀다.

“5만완 주고 장에서 샀어. 촌에서는 일할라문 시계가 꼭 필요해. 하래에도 몇 번씩 보제. 요거이 한 5년 차문고장이 나던만. 요놈은 작년에 샀응께 인자 나 죽을 때까장은 차겄제. 내 마지막 시계여.”

‘마지막 시계’를 손목에 얹고도 할매는 씩씩하게 오늘을 산다.

<내가 늙었을 때 난 넥타이를 던져 버릴 거야./ 양복도 벗어 던지고, 아침 여섯 시에 맞춰 놓은 시계도 꺼 버릴거야./ 아첨할 일도, 먹여 살릴 가족도, 화낼 일도 없을 거야.> 그렇게 시를 쓴 ‘드류 레더’씨가 대평리 할매를 만나면 필시 야단을 맞을 것이다.

“아 뭔 속창아리 없는 소리여. 아무리 늙어도 촌에서는 아침 여섯 시문 뽈딱 인나서 일을 해야제.”

보성 벌교장 이옥자(76) 할매의 손목에 얹힌 시계. 주인 따라 이 겨울에도 밭으로 장으로 찬 바람 나들이가 잦다.

“미느리가 사줬어. 밤이고 낮이고 끌르들 안해. 오늘도 일곱 시 되는 것 보고 장에 나왔어.”

스물 다섯 살부터 장터에 나와 앉았다. 50년 세월을 닭 우는 소리에 깨어나 이녁 손으로 키우고 다듬은 것을 보퉁이 보퉁이 이고 십리길 이십리길을 걸어나와 돈을 샀다.

이옥자 할매 쑥갓에 눈을 대고는 마음자리가 시큰했다. ‘산삼이라도 보듯 실낱같은 작은 뿌리 하나하나까지 다치지 않도록 애써 캐낸 정성’으로 스승 유의태를 감동시켰던 허준의 도라지가 이러했을까.

명품의 감동이다. 어찌 이렇게 단정하게 다듬었을꼬.

버릴 것 한 잎 없이 새파랗게 가지런한 쑥갓 다발. 그 누구라도 내 자식으로 품어주는 어매의 맘이 스며 있다.

누군가의 시간은 헐값으로 사라지는 사이, 또 누군가의 시간은 그리도 살뜰한 정성으로 채워지는 것이니.

벌교장에서 만난 김오녀(84) 할매는 무거운 수대를 들고 있었다.

“나는 개밥 얻으러 왔어. 혼차 살아도 개 있고 고양이가 아홉 마리여. 나가 짐승을 이빼라고 그래. 요런 것 저런 것 얻어다가 삶아믹애. 아침 여섯 시문 인나. 짐생들 배 고픈께.”

할매 시계는 셋째딸 미식이가 시집가기 전에 사준 것이다.

“시계 봄서 딸 생각 허제. ‘나는 짐생들이랑 잘 있다 너는 잘 있냐’ 하고 내 속으로 묻제.”

곡식을 고르거나 토란대를 벗기거나 걸레를 뽀깡 짜서 더러운 자리를 정하게 하거나 어매의 손이 스쳐가는 자리는 오로지 살려내는 ‘살림’의 자리이니.

<사박사박/ 장독에도/ 지붕에도/ 대나무에도/ 걸어가는 내 머리 위에도/ 잘 살았다/ 잘 견뎠다/ 사박사박>(곡성 서봉마을 할매시인 윤금순 ‘눈’)

글 남인희·남신희 기자 사진 박갑철 기자