<전라도닷컴> 섬진강 마실-포동마을 ④

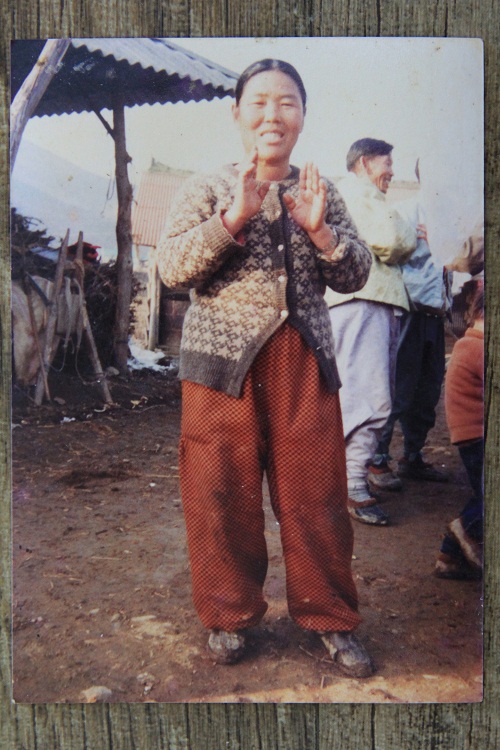

포동마을 들머리에 자리한 마을박물관에 전시된 사진들 속에서 눈빛 어질고 총총한 각시를 봤더랬다.

흑백사진 속 각시는 삶이 그녀를 속일지라도 영 씩씩하고 야물게 헤쳐갈 것만 같았다.

“나는 부황도 안허고 고된 성질이여. 거짓꼴도 안하고 벌(뻘)소리도 본양 안하고 넘헌티 신용빠진 짓을 안히봤어. 해평대평 안허고 놈 못헐 일도 안 시기고 그러고 살았어.”

각시 때도 크지는 않았을 조그만 체격의 차영자(88) 할매. 세월따라 몸피가 줄고 줄어 당신이 여전히 보물단지처럼 매만지고 사는 장독대의 둘째 줄 항아리만하게 졸아들었다.

“인자 나는 바튼 사람이여. 뭐이든 다 보타져 불었어.” 전력을 다해 헌신한 한 생애가 그렇게 말해진다.

“왜정 때 가시내들을 공출해서 비행기 지름 짠다고 한께 일찌거니 시집왔어.”

열여섯 살에 시집온 할매는 오남매를 낳아서 건사했다.

“전에 시상은 묵을 것도 없어. 질쌈허다 배가 고프문 힘이 없어. 뱃심이 없으문 베를 못 짜. 산에 가서 너물이라도 한 보따리 끊어다 삶아서 담가놓고 그놈 지져서 배를 채움서 일을 했어.”

그리 힘들게 낳은 베며 곡식이며를 임실 관촌장에 내다 팔아서 자식들을 가르쳤다.

“장에 갈라문 이고지고 닷말 곡석은 찌고 나갔어. 대가리다 서너말 이고 허리 양쪽에다 한 말썩 찌고.”

‘영자의 전성시대’는 ‘이고지고 닷말 곡석’의 시절이었을런가.

할매는 시방도 밭에 간다.

“우두거니 앙겄을 수가 없어.”

‘해평대평’이나 ‘우두거니’는 할매의 사전에 없는 말.

“꼬치장 담아서 해마동 여섯 집을 줘. 딸 넷 아들 한나 손주 한나.”

할매의 생애와 역사는 장독대에도 유정하게 스며 있노니.

“마령서 사온 항아리들이여. 마령 가문 항아리를 꿉는 옹구점이 있었어. 그런 디로 가문 더 싸깨미 글로 댕김서 장만했지. 젤로 큰 항(항아리)은 보리 닷 말 주고 샀어.”

내년에도 그 장독에 꼬치장 그득그득 담아 자석손주들한테 나눠주며 호복한 웃음 지으시길.

글 남인희·남신희 기자 사진 박갑철 기자·최성욱