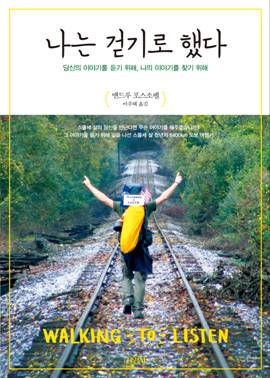

앤드루 포스소펠 지음/ 이주혜 옮김/ 김영사

[위클리서울=이주리 기자] 당신의 이야기를 듣기 위해, 나의 이야기를 찾기 위해 나는 걷기로 했다. “나는 누구지?” “나는 어떤 사람이 되고 싶지?” 대학을 졸업하고 어른의 삶을 시작해야 했지만, 막상 무엇을 해야 할지, 어떻게 살아야 하는지 알 수 없었다. 그래서 그는, 걷기로 했다. 배낭에 녹음기 하나, 휘트먼과 릴케의 책, 그리고 ‘듣기 위해 걷는 중’이라고 쓴 알림판을 달고 무작정 걷기 시작한 여행. 길에서 만난 다양한 나이, 인종, 직업의 사람들은 삶의 여러 모습을 가르쳐주었다. 홀로 걸으며 겪어야 했던 공포와 외로움, 희망과 두려움 등 수많은 감정의 소용돌이는 그의 내면을 성숙하게 했다. 6400km 도보 여행을 하며 깨달아가는 과정을 담백하고도 감동적인 필체로 담아냈다.

그는 대학 졸업을 앞두고 있었고, 이제 어른의 삶을 시작해야 했다. 하지만 마음 한구석은 여전히 채워지지 않았고, 무엇을 해야 할지 어떻게 살아야 할지 아무것도 알지 못했다. 심지어 자신이 누구인지조차 모르는 것 같았다. 인생에서 ‘나’라는 사람을 책임질 어른이 된다는 게 어떤 의미인지 알고 싶었고, 자신은 어떤 사람이고, 어디에 소속된 존재인지에 대한 탐색이 다급하게 느껴졌다. 그는 스물세 살이었고, 곧 서른세 살이 될 것이며, 마흔세 살이 되겠지만, 이미 움직이고 있는 자기 인생을 어떻게 헤쳐나가야 할지 전혀 알지 못했다. 그리고 되돌아가는 길도 없었다.

정보도 경험도, 인생을 헤쳐나가는 데 도움이 될 만한 가이드도 없었다. 게다가 주변의 누구에게서도 완벽한 답을 얻기는 어려웠다. 그래서 그는, 걷기로 했다. 6400km, 미국 대륙의 오른쪽 끝에서 왼쪽 끝까지 그냥 걷기로 했다. 무모하고 위험한 도전이었지만 그 여행의 끝에 답이 있을 것 같았다. 배낭에는 ‘듣기 위해 걷는 중’이라는 알림판을 붙이고, 하나의 질문을 준비했다. ‘만약 당신이 스물세 살로 돌아간다면 무슨 말을 해주고 싶은가요?’

걷는 동안 거의 매일, 낯선 사람들을 만났다. 걸어가는 길목마다 마치 기다렸다는 듯 자신의 이야기를 들려주었다. 또 정체도 모르는 그에게 자기 방을 내주었고, 따뜻한 저녁을 대접하고 친절을 베풀었다. 때로는 어떻게 반응해야 할지 알 수 없는 편견을 솔직히 털어놓았다. 그렇게 그저 이야기하고 듣는 것만으로도 서로에게 위안이 되었고 친구가 되었다. 길 위에서 매일 경이로운 만남과 이야기가 반복되었다. 그는 편견과 이해, 두려움과 공감, 모든 인간이 반드시 마주해야 하는 근본적인 질문에 답을 찾으려 귀를 기울였다. 그리고 마침내 그 답은 ‘이야기를 듣는 일’ 그 자체일 수도 있음을 깨달았다.

길에서 만나는 모든 사람은 그에게 삶을 가르쳐주는 안내자였다. 애팔래치아 산맥의 혹독한 겨울과 모든 것을 태워버리는 모하비 사막에서의 뜨거운 여름, 매일 달라지는 바람과 비와 햇빛, 모든 자연은 그 자체로 인생의 지도가 되었다. 홀로 걸어가는 길에서 공포와 외로움, 희망과 두려움 등 온갖 감정들이 짐승처럼 날뛰었다. 하지만 더 많이 흔들리고 더 많이 고민할수록 그의 내면은 단단해져갔다. 날마다 걷고 잠들고 다시 걷는 게 전부였지만 앞으로 걸어갈수록 지금까지 알던 세상은 사라지고 낯설지만 아름다운 세상이 그에게 다가왔다.

차오르는 감동과 동시에 느껴지는 마음의 안정, 그의 걷기 여행은 육체의 도전이면서 동시에 영혼의 성장 그 자체였다. 이제 여행을 마친 그는 전보다 훨씬 더 나은 사람이 되었고, 그를 둘러싼 세상과 자신의 내면을 오가는 통찰을 얻었다. 여행을 마치자 그가 살아가야 할 삶, 이루고 싶은 목표, 걸어가야 할 길까지 모든 것이 마음의 지도가 되어 새겨졌다.

이제 그는 삶의 속도는 너무나 빠르고, 삶에 깃들어 있는 기적을 놓치기 쉽다는 것을 깨달았다. 그래서 모든 순간 우리 삶에 깃들어 있는 특별한 것들을 온전히 누릴 수 있도록 점점 속도를 줄이려고 한다. 그리고 계속 걷고 들으며 살아갈 것이다.