[탐방] 박물관 탐방기- 한국근대문학관② / 김혜영

[위클리서울=김혜영 기자]

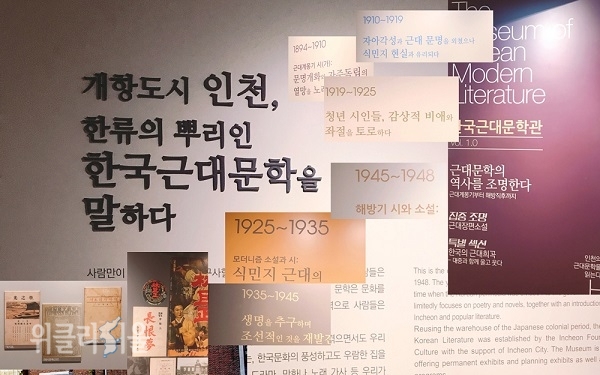

문학은 언제부터 문학이었을까. 우리가 알고 있는 문학과 작가의 개념은 근대에야 정립되었기 때문에 한국근대문학관에서 그 답을 찾아볼 수 있다. 이전 편에서는 문학관에 방문해 기획전시를 살펴보았고, 이번 편에서는 언제나 열려있는 상설전시를 소개하려 한다. 1층은 근대문학의 형성과 역사적 흐름을, 2층은 특집과 체험 코너로 준비했다.

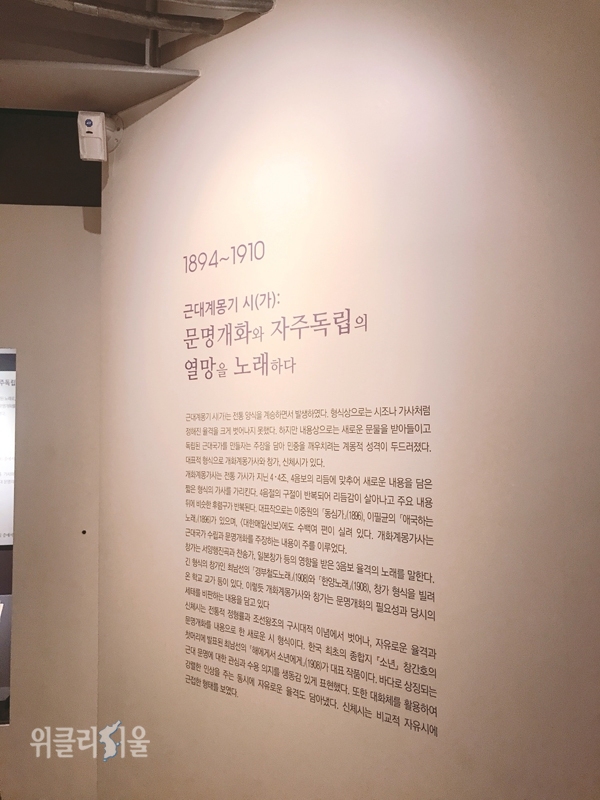

먼저 1층은 근대계몽기부터 해방기에 해당하는 근대 문학을 여섯 개의 챕터로 나누어 잡지처럼 구성했다. 그 중 첫 번째 챕터는 신문학의 태동이었다. 1894년부터 1910년까지는 왕조의 몰락과 근대국가의 열망이 싹을 틔운 시기다. 그때 개화계몽가사와 창가, 신체시가 등장했다. 개화계몽가사는 전통가사가 지닌 형식에 맞춰 새로운 내용을 담은 가사다. 이중원의 <동심가>, 이필균의 <애국하는 노래>가 대표적이며, 근대국가의 수립과 문명개화를 주장했다.

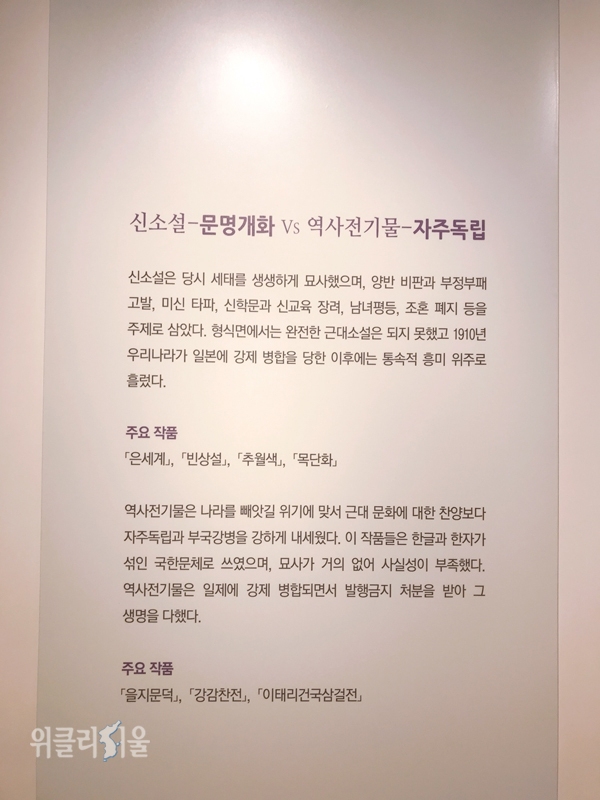

창가는 개화계몽가사와 달리 외국 곡의 영향을 받은 3음보 율격의 노래다. 최남선의 경부철도노래가 대표적이며, 문명개화의 필요성과 당시의 세태를 비판했다. 많은 이들에게 어려운 장르의 문학이기에 전시는 개화계몽가사와 창가를 적극적으로 비교분석하는 방법을 취했다. 형식과 내용상의 차이를 한 눈에 비교하며 헷갈리기 쉬운 문학사와 그 종류를 알려준 것이다. 그 다음 신소설과 역사전기물 역시 두 문학을 비교하며 대표 장면을 일러스트로 보여주거나 줄거리를 친절하게 설명해주었다. 처음부터 낯선 내용이 나와 당혹스러울 수 있지만 이를 어떻게 설명해나가는지를 살펴보는 것도 재미있는 관람이 될 수 있다.

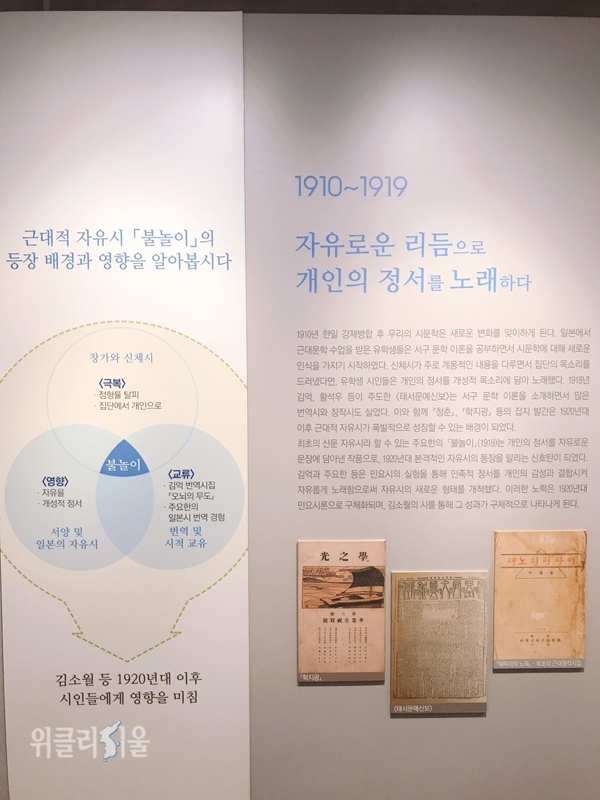

두 번째 챕터는 1910년부터 1919년, 즉 식민지 시기의 문학이었다. 전시 내내 연표가 있어서 흐름을 살펴보기에 좋았는데, 당시의 주요한 사건과 대표적인 문학의 출간일이 함께 정리되었다. 이 때는 자유시가 처음으로 등장하고 작가와 문학의 개념이 정립된 시기였다. 이광수의 <무정> 등과 같은 유명한 작품은 당시 책과 똑같은 모습으로 재현해서 직접 만지면서 읽어볼 수 있었다. 그중에서도 한국 최초의 신소설 <혈의누>와 근대적 자유시 <불놀이>는 따로 큰 공간을 내어 줄거리를 설명하고 배경과 그 영향을 정리해두었다. 중요한 시기와 작품들이 많아 단순히 연표를 나열하는 식이라면 지루할 수 있지만 그보다 문학을 더 가깝게 느끼며 흥미를 가질 수 있는 구성이었다.

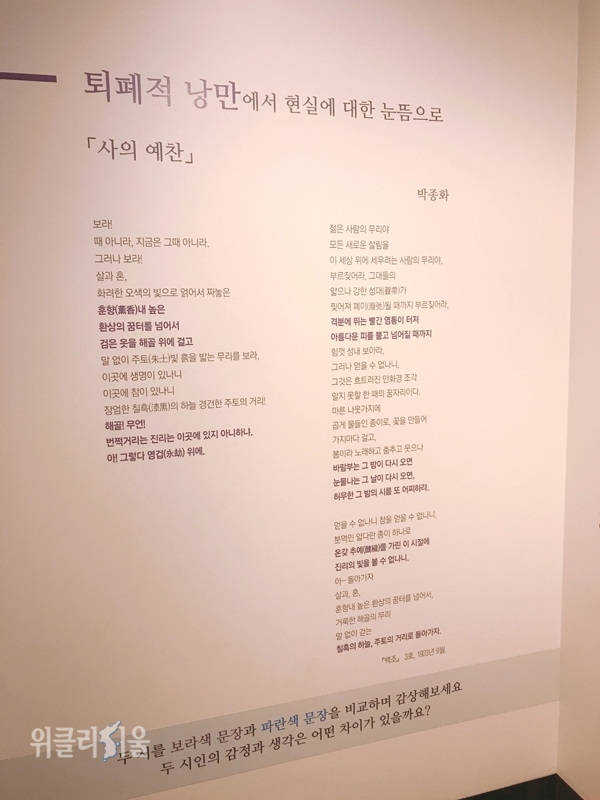

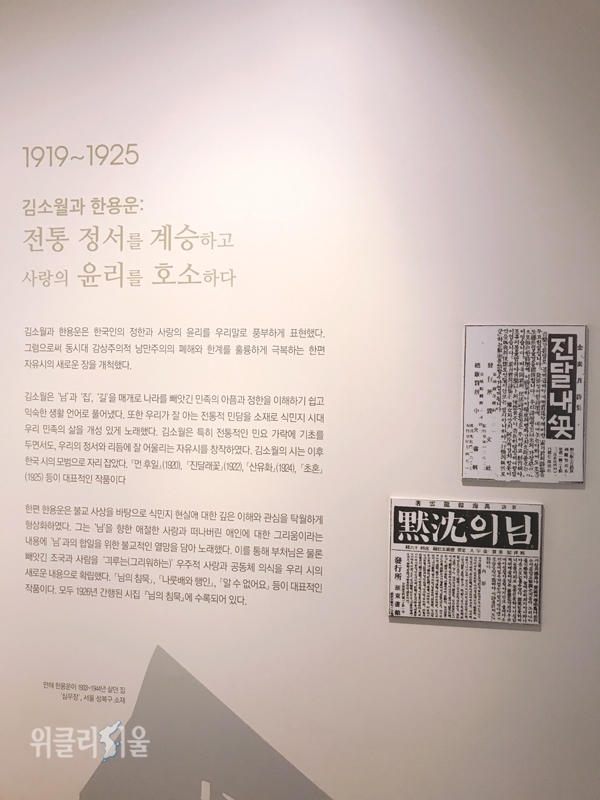

이후 1919년부터 1925년은 근대문학이 본격적으로 성장하기 위한 토대를 현실에서 발견한 시기였다. 대표적 작품 박종화의 <사의 예찬>에서는 퇴폐적 낭만을 보라색으로, 이상화의 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가> 중 현실에 눈을 뜬 부분을 파란색으로 표시해두었다. 3.1운동의 실패 이후 좌절감과 현실도피에 빠져있던 감상적 낭만주의 시와 이를 극복한 작품을 직접 비교할 수 있게끔 도운 것이다. 김소월 작품을 노래로 듣는 코너와 <만세전> 속 주인공의 여행길을 따라가 보는 코너 역시 다양한 감각을 사용해 적극적으로 문학을 읽고 체험할 수 있는 장치들이었다.

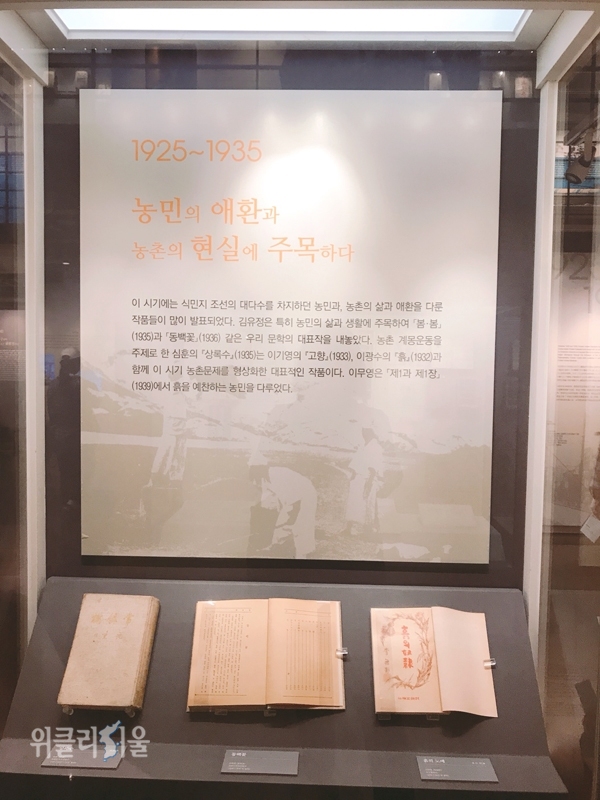

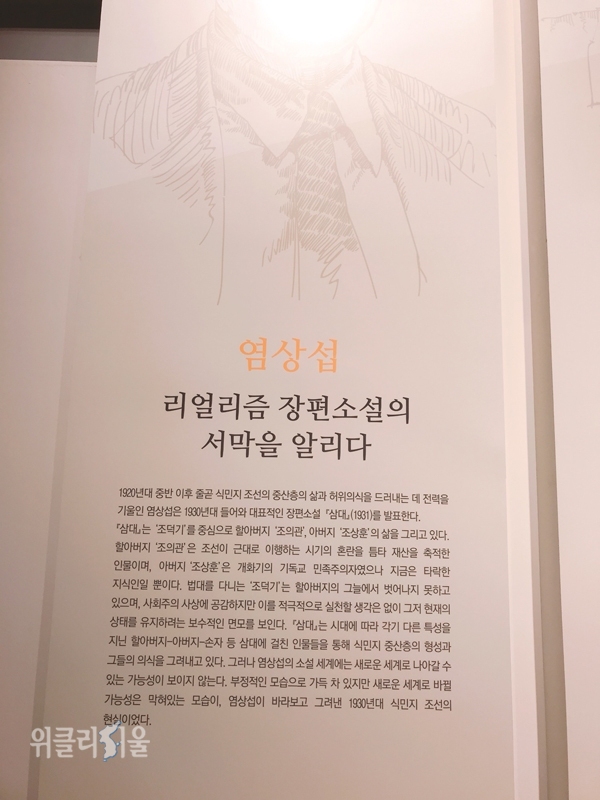

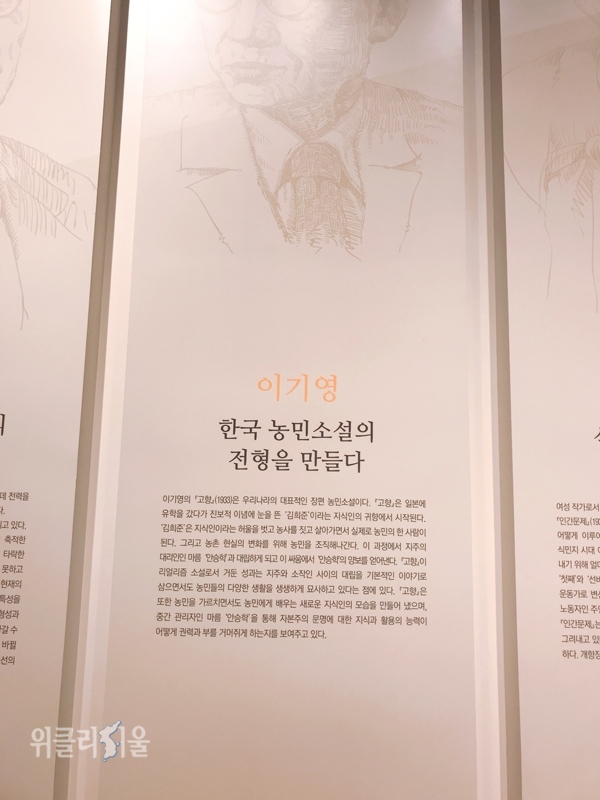

네 번째 파트는 1925년부터 1935년까지로, 근대문학이 리얼리즘과 모더니즘으로 식민지 현실에 맞서는 시기였다. 맨 처음엔 조선프롤레탈리아예술동맹, 즉 진보적 문학 운동 단체인 ‘카프’에 대해 자세하게 설명했다. 어렴풋이 들어만 봤던 지식을 정리할 수 있는 기회였다. 그 다음으로 염상섭, 이기영, 강경애, 한설야, 채만식의 다섯 작가는 벽 전체의 큰 공간을 잡지 형태로 차지했다. 촘촘하게 구성된 전시에서 가장 거대하고 요약적인 부분이라 주의를 환기하며 쉬어갈 수 있었다. 바로 앞에 벤치를 마련해둔 것도 관람객의 집중과 편의를 섬세하게 배려한 듯 했다. 한국근대문학에 중요한 텍스트는 무수히 많기 때문에 모든 것을 습득할 자세로 공부하기보다는 전시의 자연스러운 흐름을 따라가며 때로는 덜어내는 편이 좋을 것이다.

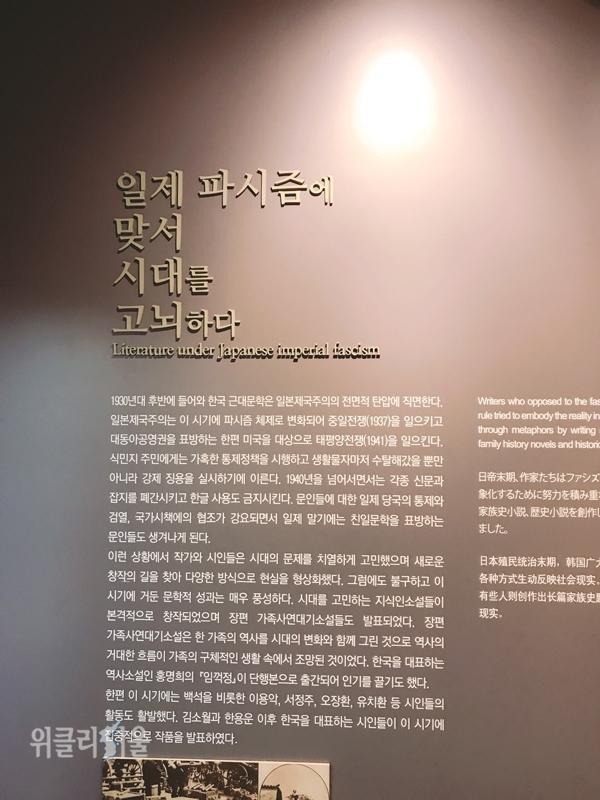

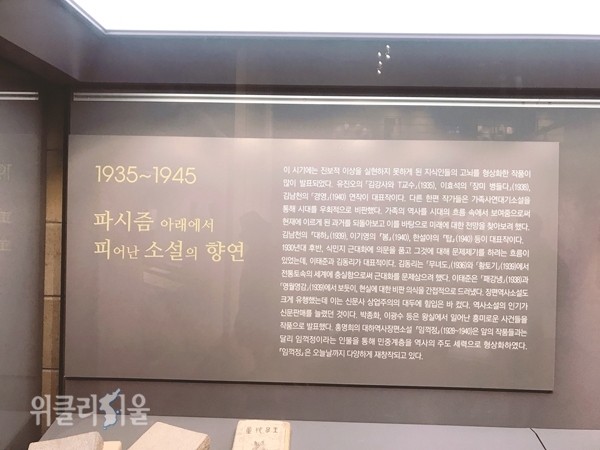

다섯 번째 파트는 1935년부터 1945년까지 일제 파시즘에 맞서 시대를 고뇌한 문학을 담아냈고, 마지막 파트는 1945년부터 1948년까지 해방의 감격을 노래하며 새로운 민족문학으로 부활한 문학을 이야기했다. 전반적으로 딱딱하고 어려울 수 있는 내용이지만 “생명을 추구하며 조선적인 것을 재발견하다” 등의 부드러운 생동감이 넘치는 문장으로 소제목들을 선정해서 있게 관람할 수 있었다.

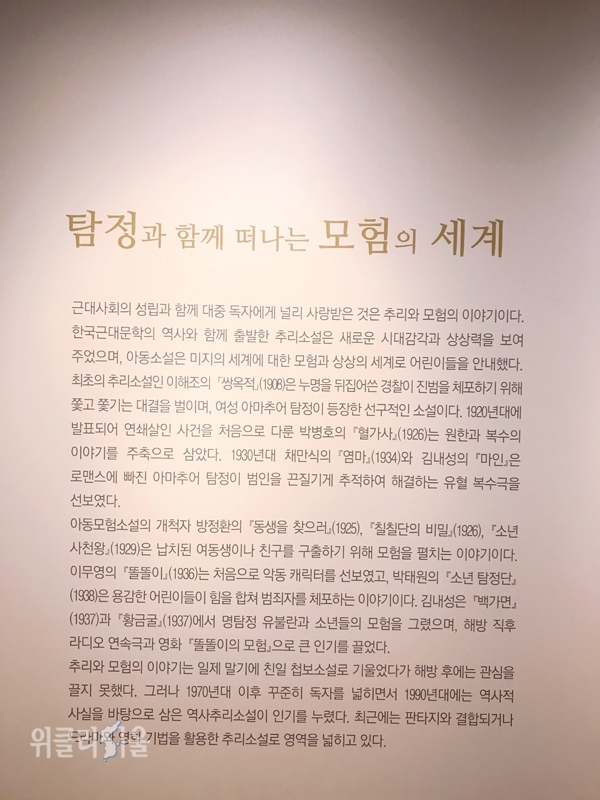

2층은 특집과 핫이슈, 체험코너로 이루어졌다. 특집은 인천의 근대문학을 읽는다는 주제로 인천이 배출한 근대 문인, 인천 문학지도, 근대문학에 나타난 인천, 분단 이후 현대문학 속의 인천을 담았다. 보통의 문학관들과 달리 지역과의 연관성을 상세히 풀어가는 느낌이었다. 특히 인천 문학 지도에서는 세 장소와 이에 해당하는 문학을 유기적으로 연결했다. 일제강점기 때의 모습과 현재 모습의 사진까지 함께 지도에 담아 입체적으로 살펴볼 수 있었다. 그 외 근대대중문학은 다양한 시청각 자료를 이용해서 재미를 더했다. 일상의 욕망, 연애와 사랑 이야기, 탐정과 모험 등 다채로운 주제가 많아 1층보다는 흥미 위주로 구성되었다. 마지막 체험 코너는 초반본 모양 엽서에 편지쓰기, 작가 일러스트 따라 그리기 등이 마련되었다. 다양한 방식으로 전시를 소화하고 자신이 직접 쓰거나 그린 활동지를 소장할 수 있어 좋았다.

사실 한국근대문학관은 거대한 박물관이 아닌 작은 공간이어서 많은 텍스트를 기대하지 않았다. 근대를 따로 떼어내 다루는 만큼 시기적 특성은 알아볼 수 있어도 역사적인 흐름을 파악하기엔 어려울 것이라고 생각하기도 했다. 그러나 근대 문학과 지역적 특성을 살려 개항장창고 건물을 리모델링하고 1층부터 2층까지 알차게 구성해 놀라웠다. 상징적인 도시와 건물에서 출발해 한국근대문학의 숲과 나무를 모두 담은 것이다. 상설전시와 기획전시 모두 흥미로운 구성과 주제로 이루어졌고, 이곳에서만이 보고 느낄 수 있는 초판본이나 시청각자료, 능동적인 감상법들이 있어 인상적이었다. 누구나 한 번쯤은 여유롭게 문학을 공부한다는 마음으로 방문하면 좋을 것이다.