<연재> 일본식 라멘식당에서의 생생 알바 체험기-9회

수능을 끝낸 친구들이 아르바이트 자리 구하러 다니기에 바쁘다. 알바자리 구하려는 아이들이 하도 많다보니 새로운 자리를 구한다는 게 하늘의 별따기인 요즘이다. 이미 일을 하고 있는 기자는 그런 면에선 참 다행이다.

대부분 아르바이트생을 구하는 곳에선 자격 조건을 내건다. 연령은 성인을 우선시 하지만 요즘엔 고등학생을 뽑는 곳도 꽤 늘어났다. 기간은 최소 3개월 이상은 계속 일을 할 수 있어야 한다. 기자도 지금 일하는 라멘가게 면접 때 오랫동안 일하겠다는 약속을 하고서야 채용이 될 수 있었다.

어느 덧 4개월이 흘렀다. 아무래도 첫 경험이고, 육체적으로 힘든 일이다 보니 이제 한계에 이른 것 같다. 물론 가게에서는 충분히 인정을 받고 있다. 빠지면 가게가 휘청할(?) 정도로 막중한 역할을 맡고 있다.^^ 하지만 기자가 일을 하는 시간이 손님들이 몰리는 주말인데다 연말까지 겹치면서 일을 마치고 나면 초죽음이 될 정도다. 게다가 알바생들의 숫자까지 부족하다보니 힘은 몇배로 더 든다. 토요일과 일요일, 일주일에 합해서 24시간이 전부지만 일 끝난 다음 날이면 K.O가 되어 반나절은 실신한 마냥 침대에 누워있어야 한다. 평일은 셋, 주말엔 넷이서 알바를 한다. 가게 운영을 책임지고 있는 분은 이게 딱 적당하다고 생각하는 모양이다. 하지만 바로 옆 가게들을 둘러보면 우리가게의 알바생 숫자가 가장 적다. 다른 가게들은 알바생 숫자가 많다보니 업무 분담이 잘되어 손님 안내하고, 정리하고, 음식 나르고, 일들은 순서대로 착착 잘 진행이 되는데 우리의 경우 손님들이 밀릴 땐 전혀 그렇지가 못하다. 기다리다 못한 손님들이 짜증을 내는 경우가 다반사일 정도다.

다른 친구들은 알바자리를 구하지 못해 다들 끙끙 거리는 시기에 알바를 그만둔다고 비난할 수도 있겠다. 어떻게 보면 복에 겨운 기자다. 게다가 한 달만 더 참으면 20세 성인이 되는 기자. 그때 가면 알바자리도 훨씬 더 많이 날 텐데 말이다.

하지만 더 이상은 무리인 것 같다. 체력은 물론이고 이어지는 손님들과의 실랑이로 인한 스트레스. 결국 결단은 내리기로 한 것이다. 게다가 12월, 1월은 알바생들에겐 지옥의 기간으로 불린다. 크리스마스에 연말연시, 방학, 휴가기간까지 겹쳐 여간 힘이 드는 게 아닌 것이다. 도피라고? 뭐 틀린 말은 아니다. 아니 어쩌면 정확한 말일지도 모른다. 연말연시가 두렵고 그래서 잠시 피신해 있으려 하는 것이다.

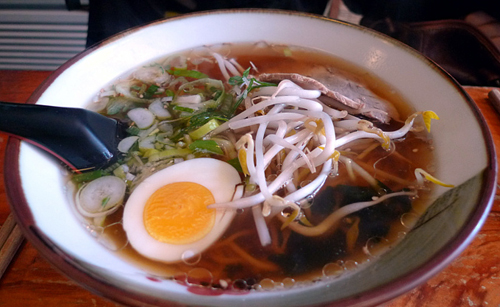

4개월간의 첫 알바기간 동안 참 많은 것을 배워간다. 서비스업종이다 보니 손님을 대하는 법, 음식을 나르는 법, 계산하는 법, 청소하는 법, 치우는 법은 물론이고 알바생들과의 협동심, 인내심, 상사 등 윗사람들을 대하는 태도 등 말이다. 모두 정이 많이 들었다. 항상 모든 곳엔 사람이 있고 인연이 있고 정이 있다는 사실도 절절히 느꼈다. 게다가 음식만큼은 어디에 내놔도 처지지 않을 만큼 맛이 있는 식당이니 기자는 라멘 맛이 그리울 때마다 이곳을 찾을 것이다. 일손이 부족해 기자가 꼭 필요하다는 호출이라도 오면 가끔 한 번씩은 도우러 갈 생각도 하고 있다.

현재 주말 알바생은 모두 넷이다. 원래는 셋이었는데 이번에 새로 한명을 더 뽑았다. 우리가게의 알바생들은 대부분 다들 호리호리(?)한데 이번 친구는 다르다. 떡 벌어진 어깨하며 푸근한 인상을 주는 몸매! 맞는 유니폼이 없어 몸집 좋은(?) 실장님 유니폼으로 대체해야 할 정도다. 처음 그는 큰 덩치 때문인지 왠지 무섭게 보였다. ‘저 아이의 주먹 한방이면 왠만한 사람들은 전부 지옥으로 가겠구나’ 싶었다. 하지만 놀라운 반전. 알바생들이 ‘부처’라고 부를 정도로 너무나 착한 친구가 아닌가. 기자를 자주 짜증나게 만드는 짓궂은 친구들의 장난에도 그는 그저 ‘허허’하며 웃어넘기곤 한다.

처음에 왔을 때부터 그는 꽤 의욕적이었다. 덕분에 우리도 의욕적으로 그에게 이것저것을 가르쳐줬고, 그는 금방 익히곤 했다. 하지만 호사다마라고, 사건은 첫날부터 발생하고 말았다. 가게를 끝마칠 시간이었다. 마지막으로 들어온 커플에게 나간 음식에서 머리카락이 발견된 것이다. 자주는 아니지만 종종 주방에서 일어나는 실수이다. 그런데 그 커플 손님이 그 사실을 어필하는데 하필이면 신참인 그 친구를 부른 것이다. 채 컴플레인(손님들의 불평)에 대처하는 방법은 알려주지 못했는데 그게 문제가 되고 말았다. 손님과 그 친구 사이에 정확히 어떠한 대화가 오갔는지 모르겠지만 손님의 목소리가 커졌다. 깜짝 놀란 실장님이 뛰어가서 정중하게 사과했지만 실랑이는 몇 분간 더 이어졌고 그런 뒤에야 간신히 정리가 될 수 있었다. 신참 친구가 놀란 건 당연한 일. 이쯤 되면 ‘부처’라는 별명도 필요 없게 된다. 손님께 된통 욕을 먹었으니 당연히 기분이 나쁠 터였다. 하지만 그는 혼자 삭이고 우리에게 전혀 불평하지 않았다. 그 모습이 참 책임감 있고 든든해 보였다. 기자는 “종종 있는 일이니까 너무 마음 상해하지 말라”며 위로해 주었다. 이런 친구가 가게에 들어왔으니 한결 든든하다. 안 그래도 관두기 너무 미안했는데 이런 믿음직한 친구가 있으니 그래도 한시름 놓을 수 있게 된 것이다.

이제 알바도 한번정도 더 나가면 끝이 난다. 친구들 다 수능이 끝나고 여유가 생겨 자주 어울린다. 지난 3년간 그들과 전혀 다른 길을 걸어왔던 기자. 하지만 멋진 길이었다고 감히 생각한다. 이제 잠시라도 그들 사이로 돌아가 모든 것 내려놓고 그냥 한껏 어울려보고 싶다. 이제 대학에 들어가면 3년간 소원했던 새로운 친구들 사귀는 일에도 신경을 쓸 계획이다. 친구, 참 좋은 존재다. 그리고 중요한 한 가지 사실, 기자의 알바생활은 잠깐의 휴지기를 가진 뒤 다시 이어질 것이다.

정다은 기자 panda157@naver.com