[김일경의 삶 난타하기]

[위클리서울=김일경 기자] 하루의 일과를 마치고 집에 들어오기 전 항상 눈길이 가는 곳이 있다. 굳이 보려고 하지 않아도 자연스레 눈길이 간다. 공용 우편함이다. 어떤 날은 우편함 입구에 뾰족이 내밀고 있는 우편물들이 나 데리고 가시오 라는 모습으로 있기도 하고 또 어떤 날은 팍팍한 살림살이 눈치라도 챈 듯 친절하게도 대출을 해주겠다며 불특정 다수가 무차별적으로 뿌려대는 손바닥만한 광고지들이 널브러져 있기도 한다.

그래도 가끔은 내 이름 석 자가 받을 사람의 위치에 적힌 위클리 서울의 주간지가 우편함에서 기다리고 있을 땐 기분이 참 좋다. 종이 편지를 받아 본 적이 언제 적인가. 우표가 붙은 편지 봉투 위로 물결 세 개가 지나가는 우체국 소인이 찍힌 편지(이런 이야기 하면 옛날 사람인가)는 어느새 생소한 이야기가 돼 버렸다. 편지를 받는다는 것은 참 기분 좋은 일이다.

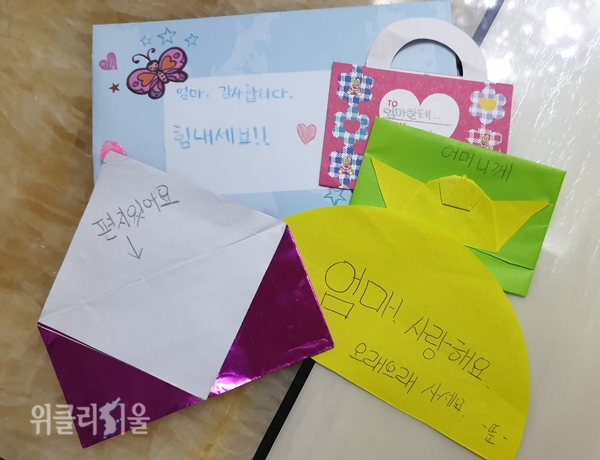

요즘도 학교에서는 어버이날에 부모님께, 스승의 날에는 가장 생각나는 선생님께 편지쓰기를 교육하고 있다. 내가 초등학생일 때도 어김없이 어버이날이나 스승의 날에 편기쓰기를 강요당했다. 여기에 하나 더 추가 된 날이 국군의 날이었다. 국군의 날만 되면 선생님은 추우나 더우나 우리나라 전방을 지키고 있는 씩씩하고 늠름한 국군 아저씨들께 위문편지를 써야 한다며 편지 쓰기 숙제를 내주셨는데 정말 고역이었다. 생전 본 적도 없고 어떻게 생겼는지도 모르고 이름 석 자도 알지 못하는 국군아저씨한테 도대체 무슨 말을 해야 할 지 난감했다. 더구나 친척들 중에도 군인이 없던 시기라 상상조차 되지 않았다. 안녕하신지 잘 지내고 계신지 감기는 걸리지 않으셨는지 정도의 건강염려를 조금 해드리고 나는 무슨 초등학교 몇 학년이며 가족관계는 어떻게 되며 등 자발적으로 내 신상을 소개한 다음 우리나라를 지켜 주셔서 대단히 감사하다는 내용으로 대부분 마무리가 되었다.

그렇게 쓰여진 위문편지는 담임 선생님이 일괄 수거해서 군부대로 발송이 되었는데 한 번은 답장을 받은 친구가 있었다. 반 아이들이 부러워했다. 나도 답장을 받은 친구가 너무 부러워서 내 편지가 성의가 없었나 싶은 생각에 다시 한 번 정성껏 써보기로 마음을 먹었다. 딱히 하고 싶은 말도 없었고 무슨 내용으로 써야 할지는 여전히 궁색했지만 답장 한 번 받아 보겠다는 신념으로 최대한 머리를 짜내어 내 편지를 받을 국군 아저씨가 흐뭇할 수 있을 내용으로 채워서 편지를 보냈다. 하지만 답장은 오지 않았고 내 편지가 반송되어 왔다. 받는 사람을 주소도 번지도 없이 그냥 국군 아저씨께 라고 썼기 때문이다. 국군 아저씨께 라고 쓰면 정말 국군 아저씨께 편지가 가는 줄 알았다.

요즘은 정보 통신이 발달하고 인터넷 혁명이 일어난 4차 산업시대를 살고 있다. 손가락 하나로 모든 일이 해결된다. 하고 싶은 말이 있으면 메일이나 문자, 채팅으로 언제 어디서든 의사소통이 되는 초고속 시대에 며칠 씩 걸리는 종이 편지를 주고받는 일이 지루하고 미련하게 보일수도 있을 것이다. 더구나 개인정보가 중요한 요즘 같은 세상에 무슨 귀신 씻나락 까먹는 소린가 싶겠지만, 그 때는 마주 보고 말할 수 없는 쑥스러운 마음을 종이에 옮기거나 좀 더 애틋한 사랑고백 같은 것도 한 자 한 자 종이에 눌려 쓰며 마음을 전하기도 했다.

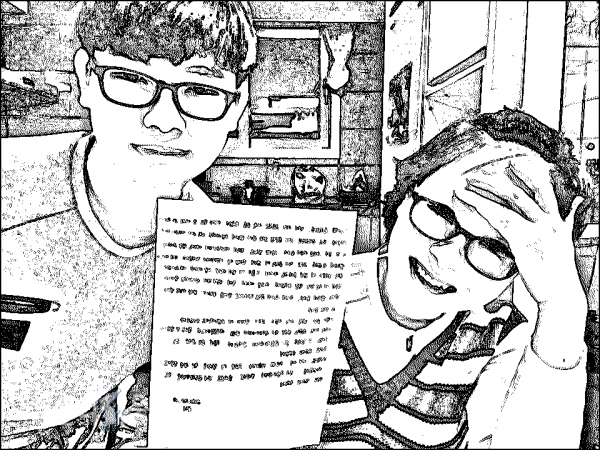

무슨 이야기를 하려고 서론이 이렇게 길었냐 하면 말이다. 며칠 전 편지 한 통을 받았기 때문이다. 비록 우체국 소인이 찍힌 채 우편함에서 발견된 편지는 아니지만, 또 비록 편지 봉투 도 없는 딸랑 종이 한 장이었지만 전혀 뜻하지 않은 편지를 받게 되었다. 어느 날 저녁이었다. 사이버 대학의 밀린 강의와 리포트 작성으로 바쁜 시간을 보내고 있는데 학교에서 돌아 온 아들이 가방에서 주섬주섬 뭔가를 꺼내어 주면서 사인을 하란다. 방과 후 수업 신청서 같은 가정통신문인줄 알고 대수롭지 않게 받아들었는데 하얀 A4 사이즈의 종이위에 샤프로 눌러 쓴 아들의 편지였다. 발신인이 누가 됐던지 간에 종이 편지를 받아 본 건 실로 오랜만의 일이었다. 가정의 달 5월도 아닌데 뜬금없이 왠 편지를 썼나 했더니 학교에서 부모님께 감사한 마음을 전하는 편지 쓰기 행사가 있었다며 편지를 받는 모습의 인증샷과 사인을 받아야 한단다. 위문편지 숙제를 하던 옛날의 내 모습이 생각났다.

아들의 편지는 특별한 내용은 없었지만 참 따뜻했다. 아침에 깨워줘서 고맙고, 늦게까지 공부하는 자기를 위해 잠들지 않고 함께 공부하며 기다려줘서 감사하다고 했다. 평소 표현을 잘 하지 않는 조금은 무뚝뚝한 녀석의 그저 그런 평범한 이야기들 속에서 정말 고마워하고 있음이 종이의 질감을 통해서, 썼다가 지웠다가를 반복하며 꾹꾹 눌러 쓴 필체에서 고스란히 드러나 있었다. 서로 얼굴보고는 절대 하지 못했을 말들이 편지니까 가능했던 것이다. 그러한 내용들이 문자메시지나, 채팅창이나, 모니터를 통해 인쇄된 글씨로 읽는 느낌과는 분명 달랐을 것이다. 꼭 종이 편지가 아니더라도 그 누군가를 생각하면서 하고 싶은 말을 정성들여 전하는 일은 쓰는 사람이나 읽는 사람에게 모두 기분 좋은 설렘이 된다.

요즘은 감사의 인사도 고마움의 마음도 모두 실시간으로 전달되는 세상에 종이 편지 운운하는 것이 시대에 맞지 않는 이야기일 수도 있다. 그러나 종이가 전해주는 따뜻함이나 소중한 추억으로 간직하며 한 번씩 꺼내어 봄으로써 되새기는 감정은 실시간 서비스가 채워주지 못하는 또 다른 감성이 아닐까 싶다. 옛날 남편과 주고받았던 연애편지나 다시 한 번 꺼내어 읽어봐야겠다. 어쩌면 살기 바빠서 다 식어버린 우리의 사랑이 다시 타오를지도 모를 일 아닌가. <김일경 님은 현재 난타 강사로 활동하고 계십니다.>