[가톨릭뉴스지금여기] 장영식의 포토에세이

[위클리서울=가톨릭뉴스지금여기 장영식]

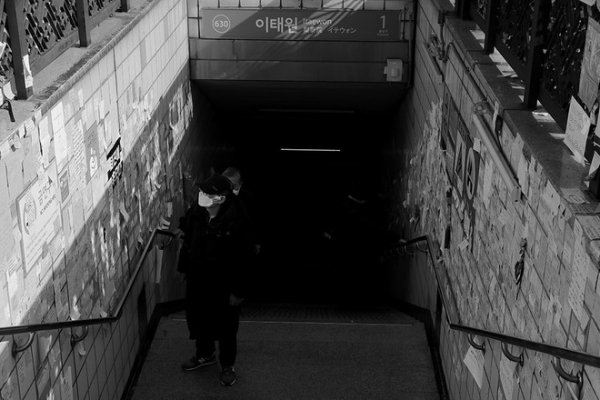

세월호 참사 이후 바다를 볼 수가 없었습니다. 검푸른 바다만 바라보아도 눈물이 났습니다. 이태원 참사가 발생하고 거리를 다닐 수가 없습니다. 거리의 청년들을 바라보면 나도 모르게 눈물이 났습니다. 세월호 참사 때도 그랬던 것처럼 이태원 참사로 우리 사회 전체가 말로 표현할 수 없는 깊은 내상을 입고 있습니다. 참담함 그 자체입니다. 세월호 참사 때처럼 이태원 참사 이후에도 해명되지 못한 숱한 의혹이 꼬리에 꼬리를 물고 있습니다. 그 의혹의 끝은 결국 “이게 나라냐”라는 비통함입니다. 이 나라는 세월호 참사를 겪었으면서도 불구하고 하나에서부터 열까지 제대로 돌아가는 안전시스템이 하나도 없었다는 것을 전 세계에 드러냈을 뿐입니다.

세월호 참사 이후 경빈이 엄마는 ‘국가의 부재’를 말한 적이 있습니다. 이태원 참사 이후에도 우리는 ‘국가란 무엇인가’라는 질문을 하지 않을 수가 없습니다. 우리 사회가 세월호 참사 이전과 이후는 전적으로 달라져야 한다고 말했지만, 세월호 참사 이전과 이후는 달라진 것이 없었다는 것이 확인됐을 뿐입니다. 온갖 재난 대응 시스템을 국민의 세금으로 가동하고 있으면서도 국민을 위험 상황으로 방치하고, 그것도 모자라서 긴급 구조가 필요한 위급 상황에서는 국민을 버리는 것 말고는 아무것도 하지 않는 국가에 대해서 분노하지 않을 수가 없습니다.

세월호 참사 이후 ‘이윤보다 안전’한 사회를 말했지만, 이태원 참사를 겪으면서 우리 사회는 여전히 안전한 사회보다는 이윤을 먼저 추구했고, 추구하고 있다는 사실을 확인했을 뿐입니다. 세계 최고의 자살율과 산재사망율은 한국 사회가 돈이 절대선인 사회라는 것을 확인했을 뿐입니다. 코로나19에 의해서 죽어가는 사람보다 산재 사고로 죽임당하는 사람들이 더 많다는 사실을 아는 사람은 별로 없습니다. 아침에 출근하고 집으로 돌아오지 못하는 노동자들이 줄어들지 않습니다.

세월호가 진도 앞바다에서 침몰했고, 이태원에서 사람들이 압사당하는 참사를 보면서 내가 서 있는 바로 지금 이곳에서도 세월호와 이태원 같은 똑같은 일이 벌어질 수 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 아무런 잘못도 없는 사람들이 말도 안 되는 이유로 죽을 수 있다는 끔찍한 생각을 하게 됩니다. 그 죽임에 대해서 아무도 책임지지 않는 사회가 무섭습니다. 안전 없는 사회에서 아무도 책임지지 않는 비정한 사회가 무섭습니다. 세월호와 이태원 참사는 국가기관의 직무유기가 핵심적인 요인이었지만, 엄중한 심문을 받아야 할 고위 공직자들은 책임을 회피하고, 힘없는 현장의 사람들에게만 가혹하리만치 무거운 채찍을 가하는 사회가 더 무섭습니다. 대통령에서부터 장관과 기초단체장에 이르기까지 책임을 통감해야 할 사람들이 먼 산 바라보듯 책임을 회피하고 있습니다.

세월호 참사와 이태원 참사를 겪으면서 국가와 권력이 무능하다는 것만 확인하게 됩니다. 국민들의 생명과 안전은 물론, 공공성의 회복과 사회적 격차의 해소, 비정규직 문제와 기후위기 문제 등등 우리 사회를 흔들고 있는 엄청난 문제들이 산처럼 쌓여 있음에도 해결할 의지가 없는 정치권을 보면서 절망할 수밖에 없습니다. 후쿠시마 핵사고라는 세기적 대재앙이 발생했었음에도 설계 수명이 끝난 핵발전소를 수명 연장하며 가동하겠다는 ‘원전 부흥’ 정권을 볼 때, 우리는 국가란 무엇인가라는 쓰라린 질문을 던지지 않을 수 없습니다.

이태원 참사 이후 이름도 없고, 얼굴도 없고, 위패도 없고, ‘근조’라는 글자조차 없는 국가 애도 기간을 보내면서 우리를 지배하는 맘몬은 따로 있다는 것을 인지하게 됩니다. 그 맘몬이 돈이었든 ‘00거사’였든 또 그 무엇이었든 지옥 그 자체입니다. 희망이 없는 불구덩이 같습니다. 거리에서 선 채로 압사당하고, 넘어져서 짓밟혀 죽는 아수라장 같은 국가에서 우리는 무엇을 어떻게 해야 할지 암담하기만 합니다. 그러나 앞을 내다볼 수 없는 어둠 속에서도 “국가의 성격과 수준은 국민에게 달려 있다”라고 말했던 호세 무히카 우루과이 전 대통령의 말처럼 참사의 책임은 우리 모두에게 있습니다. 무한소유와 무한소비를 추구했던 탐욕으로부터 비롯된 결과입니다. 성찰 없는 닫힌 마음의 결과인 것입니다. 비좁은 골목길에서 살려 달라고 절규했던 울부짖음에도 해밀턴 호텔의 비상문들은 굳게 닫혀 있었던 결과입니다. 생명보다 이윤을 추구했던 결과입니다.

우리는 잊지 않아야 합니다. 지옥 같았던 세월호와 이태원에는 ‘나와 너’와 같은 꽃보다 더 귀한 사람들이 있었다는 것을.

<사진작가>