<고홍석의 사진으로 보는 세상>

건강 혹은 종교적 이유로 일부러 술을 멀리하는 분들에게는 죄송한 얘기이지만, 술 못 마시는 것도 세상 살아가는데 큰 낙을 잃고(잊고) 사는 것이라는 게 비주류 내지 안주류인 내 생각입니다.

내 경우에는 선천적 내지 유전적으로 술이 몸에 맞지 않을 뿐 아니라, 후천적으로나마 술을 배워보겠다고 필즉사생의 결단으로 단호하게 결심을 하였을 때(그런 시도를 한 적이 있었음)에도 주당들에게는 입가심에 불과한 몇 잔(알코올 농도와는 무관하게)을 내딴엔 용감하게 마시면 곧 바로 화장실로 직행할 수밖에 없고 그런 후에 속이 뒤집어지는 고통을 겪고 나면 필즉사생의 결단도 작심3초에 끝나고 말았습니다.

그러니 술과는 인연이 닿지 않는다, 고 포기하고 살았습니다.

그럼에도 불구하고 취중 분위기는 엉뚱하게 좋아해서 나 혼자만 정신이 초롱초롱 멀쩡한 상태에서 술자리에 끼어서 눈치 없이 안주만 축내는 주책없는 짓을 하는, 그러니까 주당들에게는 별로 반갑지 않은 불청객 노릇을 눈치 없이, 낯 두껍게 술좌석을 고수하곤 합니다.

눈총 받는 줄 알면서도 술 마시는 사람들이 부럽기도 하고, 호탕하고 스스럼없는 술 마시는 분위기가 좋기도 하고, 게다가 그냥 외롭고 쓸쓸하고 고독하고 괴롭고 뭐 그런 등등의 우울 모드들이 술을 거나하게 걸치면 해소될 것이라는 부러움으로 주객들이 늘 선망의 대상이었습니다.

바로 술 마시는 사람들만의 낙(즐거울 樂)이 내 인생에는 주어지지 않은 요소임이 오죽하면 안타깝기도 하였습니다.

술 마시는 분위기는 좋아도 술 마시는 그 자체는 고역이니 지금까지 살아오면서 스스로 술 마시고 싶다는 생각을 해본 적이 없습니다.

다만, 건방지게도 고등학교 다니던 시절에 언젠가 다른 술은 몰라도 꼭 마시고 싶었던 술이 있었습니다. 제2차 세계대전의 전운이 감도는 불란서 파리, 개선문을 배경으로 정치적 이데올로기에 쫓기는 인간상들의 절망적인 몸부림 가운데에서도 독일 망명객인 외과의사 라비크와 혼혈녀 조앙 마두와의 기구한 운명적 만남과 비극적 사랑의 이중주를 그려낸 레마르크의 소설 개선문. 주인공 라비크와 조앙 마두가 카페 푸케에서 즐겨 마시던 사과주 ‘칼바도스’.

그 소설책에 푹 빠졌던 어린 시절에 비록 술을 못 마시는 유전적 체질을 타고 났지만 언젠가 불란서 파리에 가면 기필코 ‘칼바도스’는 마셔 보겠노라고 가슴에 새겨 두었던 것입니다.

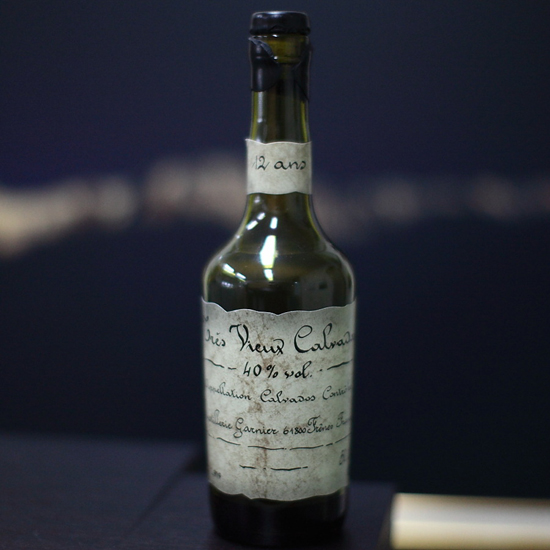

그 ‘칼바도스’ 술병이 지금 제 연구실 책상 위에 있습니다. 언젠가 문득 우리 대학에서 와인학을 강의하시는 박 교수님께 소설 개선문과 칼바도스를 스치듯이 말씀드렸는데 술 못 마시는 후배 교수가 생뚱맞게 칼바도스라는 술은 마시고 싶다는 것이 신기(?)하게 느껴지셨는지 흘려듣지 않으시고 어려운 경로를 거쳐 흔치 않은 술인 칼바도스를 구해 오셨습니다.

망명 외과의사가 마시는 술이라서 우리나라 막걸리처럼 알코올 도수도 낮은 대중적인 사과주인 줄 알았는데 알코올 도수가 40도나 되는 아주 찐한 술이었습니다.

너무너무 감사한 마음에 술을 못 마시는데도 불구하고 가뿐한 마음으로 한 잔을 덥석 받아 마치 연인과 입맞춤이라도 나누는 것처럼 음미하였습니다.

늘상 그러하듯 제 주제에, 제 형편에, 제 능력으로는 술 맛을 어찌 알겠습니까? 그러나 40여년의 숙원이 해소되는 바로 그 순간, 라비크와 조앙이 마시던 그 느낌이 그대로 재현되는 느낌이었습니다. 이 지면을 통해서 박 교수님께 감사 인사를 올립니다.

<고홍석님은 전북대 교수이며, 포토아카데미(http://cafe.daum.net/photoac)를 이끌고 있습니다.>