[김일경의 삶 난타하기]

[위클리서울=김일경 기자] 손에 들고 다니는 전화기를 처음 목격한 것은 지금으로부터 30여 년 전 사회 초년생 시절이었다. 말단 여직원으로 갓 입사해 사무실의 맨 끄트머리에 놓인 책상에서 온갖 회사의 잡무를 도맡아 처리했다. 간간이 커피 심부름도 해가며 사이사이 전화 응대까지 제법 상냥하게 해냈다. 요즘 직장인들이 들으면 이 무슨 개가 풀 뜯어 먹다가 딸꾹질 하는 소리냐고 할 것이다. 하지만 그 시절에는 커피를 끓이는 일은 물론이고 거래처에서 전화가 오면 두 번 이상 울리기 전에 “네, 어디어디입니다”하며 상대방이 통화하기를 원하는 직원에게 냉큼 연결해주는 전화교환원 업무조차 말단 여직원의 몫이었다.

그러던 어느 날, 사장님은 카폰이라 불리는 전화를 개통했다. 그 생김새가 좀 과장해서 ‘Chivas Regal’이라 불리는 양주병 크기 정도 되었는데 손 안에 다 잡히지도 않을 만큼 우람했다. 수다스럽거나 할 말이 꽤나 많은 사람과 통화를 하게 되면 팔이 저리다 못해 안하던 근육 운동을 한 것 같은 뻐근함이 손목에서 팔꿈치를 타고 어깨를 거쳐서 척추 마디마디마다 통증의 씨앗을 뿌리고 결국은 대퇴부 전체를 뒤틀어버릴 것 같은 아픔을 호소할 법하게 무겁기도 했다. 사장님은 그 양주병 같은 전화기를 들고 다니며 거래처와 통화를 했고 때로는 타고 다니던 승용차에도 장착을 할 수 있었기 때문에 외부에서 나에게 업무를 지시하기도 했다.

전화기 몸통과 돼지꼬리 같은 선으로 연결된 수화기만 보고 살았던 내게 사장님이 들고 다니던 카폰은 참으로 신기한 물건이기는 했다. 하지만 내 월급의 몇 배는 족히 될 법해 그다지 갖고 싶은 물건은 아니었다.

몇 년의 세월이 흐르니 휴대전화의 생김새도 많은 진화의 과정을 거쳤다. 디자인이며 크기도 적당히 세련되어서 손안에 속 들어 왔다. 예전보다 보급률도 증가하여 사장님은 물론 부장님이나 과장님도 휴대폰 하나씩은 가질 수 있었다. 그러나 여전히 1인 1폰 시대는 아니었던 때라 대리급 이하의 직원들은 외근을 나갈 때만 회사소유의 공용 휴대전화를 가지고 나갈 수 있었다.

한 번은 여름휴가를 갈 때였는데 사장님은 휴가를 가는 직원들은 회사 휴대전화를 가지고 갈 것을 지시했다. 보급률이 증가되었다고는 하지만 여전히 휴대전화는 고가의 물품이었다. 사장님은 인심 좋게, 휴가를 떠나는 직원들 손에 턱 하니 휴대전화 하나씩을 쥐어 주니 사기충천한 직원들은 우리 사장님이 이 세상 최고의 고용주요, 우리 회사는 직원 복지가 제일 좋다고 두말하면 입이 불어 텄을 것이다. 휴가를 보내주면서도 업무의 족쇄만큼은 풀어주고 싶지 않았던 사장님의 속셈이 따로 있지는 않았을까? 실제로 휴가 기간 동안 하루에 한두 번 정도 업무적인 전화만 왔을 뿐 휴대전화는 쥐죽은 듯 내 옆을 지키고 있었다. 비범한 물건 하나 손에 쥔 덕택에 한껏 고무되어 출발한 휴가는 기대와는 달리 아무렇지도 않았다. 오히려 고가의 물건을 행여 잃어버릴세라 불안했고, 제 자리에 잘 있는지 매번 확인하느라 신경만 쓰였을 뿐이었다.

내 이름으로 휴대전화를 개통한 것은 그로부터 얼마 되지 않았다. 지금은 헤어져서 서로 각자의 삶을 살고 있는 연예인 부부가 광고하던 휴대전화였다. 광고 스토리도 상큼했고 카피도 마음에 쏙 들었으며 무엇보다 이제는 휴대전화 하나 정도 장만할 수 있는 월급도 받고 있었다. 몸통은 와인 색깔에 전화가 오면 액정 화면이 밝은 초록색으로 켜졌으며 숫자 패드를 덮고 있는 플립을 열어서 여보세요를 할 수 있었다. 그런데… 도무지 전화가 오지 않는 것이다.

기지국이 많지 않아서 전화가 못 오고 있는 건 아닐까 싶은 생각에 전화기를 창문가 이리저리 세워 놓기도 했고 여기저기를 기웃거리기도 했다. 배터리는 충분히 있는지 늘 들여다봤고 행여 나의 무심함에 맘이 상해 죽지는 않았는지 플립을 여닫으며 생사를 확인했다. 하지만 전화가 오지 않았다. 아니, 좀 더 솔직히 말하자면 전화 올 때가 없었던 것이다.

휴대전화를 가진 친구도 별로 없었다. 그러니 더더욱 전화가 울릴 일은 없었다. 고작 회사에서 업무적인 전화 아니면 언제 어디서든 딸과 통화를 할 수 있다는 사실이 신기해 한 번씩 눌러 보고 싶다던 엄마의 전화를 제외하고 줄곧 나의 첫 휴대전화는 늘 잠만 자고 있었다.

지금은 휴대 전화가 없는 사람을 찾아보기가 드물다. 숫자 패드가 큼직큼직 한 어르신 전용 기기부터 하다못해 초등학생도 휴대전화를 들고 다닌다. 통화가 주된 목적이었던 양주병 같은 휴대전화를 시작으로 진화를 거듭해 그 기능도 다양해졌다. 화질이 좋은 작품 사진을 찍고, 버스 도착 시간을 알아보고, 송금을 하고, 여럿이 모여 대화도 할 수 있다. 게다가 오피스 기능이 더해져서 문서 작업도 가능하게 되었으니 이제는 휴대전화 없이는 생활이 불가능한 스마트한 시대가 되었다.

그러나 이제는 전화가 울리는 것이 귀찮을 정도로 공해가 돼버렸다. 도무지 울리지 않는 전화기를 여기저기 기웃거리며 수신 상태를 확인하던 때가 언제인가 싶게 각종 광고성 문자와 무작위로 돌려 대는 부동산 권유 전화 등 수신음이 스트레스로 변질됐다.

저장해 놓은 번호로 오는 전화만 받고 문자 확인은 잘 하지 않는다. 대부분 광고이기 때문이다. 각종 단체 대화방의 알림을 모두 꺼 두었다. 한 번씩 스마트 폰을 켜 보면 온갖 대화방 알림이며 SNS 최근 소식 알림들로 화면 가득 벌건 숫자들이 활개를 치고 있다. 대부분의 알림들을 차단하고 살다보니 정작 중요한 연락들을 놓칠 때도 종종 있다. 편리함을 얻음과 동시에 정작 중요한 것을 지나쳐 버리는 딜레마에 빠져 버린 것이다.

지난 주말이었다. 아파트 내 체육시설을 이용하는 입주민 한 사람이 코로나 확진자로 판정을 받았다는 소식이 전해졌다. 확진자가 이용한 날짜와 겹치는 사람은 검사를 받으라는 관리사무소의 권고에 가만히 생각해 보니 아뿔싸 그 중 하루가 동선이 딱 겹쳐서 선별진료소를 방문해야 하는 일이 있었다.

검사를 하고 결과를 기다리는 하루 종일 스마트폰을 들었다 놨다만 수 십 차례 반복했다. 행여 전화기에 이상은 없나, 배터리가 방전되지는 않았나, 알림음이 무음으로 되어 있는 건 아닌가 등 안절부절 했다. 마치 처음 휴대전화를 개통해서 그 누구라도 좋으니 전화 좀 해줬으면, 문자라도 제발 왔으면 하고 전화기만 눈 빠지게 쳐다보고 있던 때처럼 말이다.

그러는 와중에 광고성 문자는 지속적으로 울려댔다. 그 어떤 문자 알림에도 무감각했던 때와 다르게 인터넷 가입을 권유하는 문자가 그렇게 반가울 수가 없었다. 전화기가 이상이 없다는 증거일 테니 말이다.

현대 사회를 살면서 스마트 폰은 없어서는 안 될 필수품이 되었다. 잘 이용하면 생활에 편리함을 부가시키는 기능적 요소도 있겠지만 이것이 역이용 돼서 차라리 없애버릴까 고민할 만큼 독으로 작용하는 부분도 간과할 수는 없다.

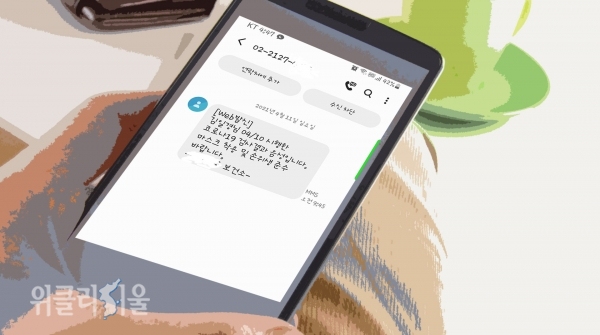

하루가 지나고 드디어 문자가 왔다. 기다리고 기다리던 문자가 드디어 띵동-하고 울렸다. 지금의 나는 과연 스마트폰 없이 불편함을 감내하며 아날로그적인 삶을 살아갈 용기가 과연 있을까? <김일경 님은 현재 난타 강사로 활동하고 계십니다.>