[정민기의 아시아 스케치] 아제르바이잔, 바쿠2

[위클리서울=정민기 기자]

바쿠, 라는 도시

일본 영화 <아사코>는 똑 닮은 두 남자를 만나게 된 한 여자의 이야기이다. 매력적인 첫 번째 남자친구가 어느 순간 말도 없이 사라져 버리고, 여자는 첫 남자친구와 똑같이 생긴 남자를 만나게 된다. 자유로운 더벅머리였던 첫 남자친구와는 다르게 단정한 직장인이지만 얼굴만큼은 똑같은 그 남자를 여자는 두 번째 남자친구로 사랑하게 된다. 그러다 다시 첫 번째 남자친구가 다시 나타나게 되고 여자는 흔들리기 시작한다. 첫 번째 사랑과 두 번째 사랑은 어떻게 다른가? 영화는 사랑에 대해 묻고 있다.

이 진지한 영화는 자세히 뜯어보면 웃긴 점이 많아서 친구들과 이 영화를 두고 농담을 주고받고는 했다. 영화 속 어떤 장면이 더 어이없는 상황인가에 대한 이야기들이 대부분이었는데, 나는 늘 하나의 상황을 고르곤 했다. 첫 번째 더벅머리 남자친구가 떠난 장면, 이른바 ‘빵 사러 간다고 나가서 남극 간 놈’ 상황. 첫 번째 남자친구는 정말 빵 사러 간다고 나갔다가 그 길로 남극에 가버렸다. 연락은 당연히 끊겼고. 나는 이 장면을 본 이후로 누군가 빵 사러 다녀온다고 할 때마다 그가 그 길로 남극으로 사라져 버리는 것은 아닐까 생각을 하는 사람이 되었는데, 바로 그 남극 간 남자친구의 이름이 ‘바쿠’였다. 그건 내가 여행한 아제르바이잔의 수도 ‘바쿠’의 이름이기도 했다.

<아사코>에 나오는 바쿠와 아제르바이잔의 바쿠의 이름이 똑같은 것이 무슨 의미가 있겠느냐만 나는 종종 바쿠에서 바쿠를 생각했다. 바쿠가 빵 사러 간다고 했다가 정말 바쿠에 가버렸다고 해도 이상하지 않을 그 이상한 상황을 자주 생각했다. 왜냐하면 나야 말로 갑자기 ‘바쿠’라는 살면서 몇 번 들어보지도 못한 도시에 갑자기 떨어진 기분이었기 때문이고, 한 달 동안 동행하던 진을 떠나보내고 홀로 여행하는 것에 이상한 위화감을 느끼고 있었기 때문일 것이다. 바쿠에서 나는 어색하고도 어이없게 홀로 걸어 다녔다. 불의 도시라는 별칭답게 7월 바쿠의 볕은 무척이나 강했다. 뙤약볕에 솟아오른 멋들어진 유리 빌딩들은 내가 중동 언저리에 가까웠다는 것을 느끼게 했다.

아제르바이잔은 사실상 내가 계획한 여행의 임의적인 종착지였다. 무엇을 원하고 정한 목적지는 아니었지만, 무언가 마지막이라는 생각이 영향이 있긴 한 모양이었다. 마지막 여행지가 되지는 않았지만 사실상 마지막 공간이라고 생각했던 곳, 긴 여행 끝에 다다른 막다른 공간. 앞으로는 호수 카스피해가 보이고 뒤로는 오이가 들어간 케밥을 파는 매대가 있는 곳. 나는 아주 많이 걸었는데 도대체 내가 애초에 왜 여행을 하고 있는지 걸으면 걸을수록 알 수 없는 기분이 들었다.

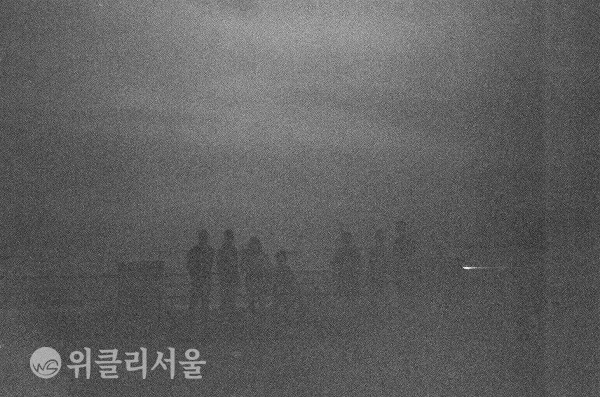

구시가지에서 다른 도시에서처럼 냉장고에 붙이는 마그넷을 성심성의껏 골라 사고, 황토색 옛 거리를 걷고, 튀르키예와 같은 문화권이지만 다르게 보이는 점들을 생각하고, 카스피해 앞에 세워져 있는 축구선수들의 입간판을 카메라로 찍었지만, 이상하게 덥다는 생각밖에는 들지 않았다. 여행이 다 끝나고 인화한 그 입간판 사진은 왜인지 빛에 타서 사람들이 새까맣게 나왔다. 마치 죽은 사람들을 찍은 것 같은 사진이 되었다. <아사코>에서 바쿠가 죽었는지 살았는지 소식도 없이 남극으로 사라져 버렸던 것처럼, 얼굴을 구분할 수 없는 사진이 되었다.

콜라로 버티는 2층 침대의 나날

이곳저곳을 돌아다니다 내가 결국 자리 잡은 곳은 내가 묵었던 게스트하우스의 2층 침대였다. 동대문 디지털 플라자의 특이하고 모던한 건물과 거의 비슷하게 생긴, 같은 건축가가 지은 하얀색 건물을 끝으로 그만 걷다가 온 참이었다. 너무 더웠고 구태여 더 이상 바깥으로 돌아다니고 싶은 기분이 아니었다. 장기 여행자들은 여행의 말미에 이런 청승을 떨게 되는가? 내가 왜 타국에서 이유도 없이 걷고 있어야 하는지 알 수 없는 마음이었다. 그렇다고 돌아가고 싶은 마음이 드는 것도 아니었기 때문에, 나는 앞으로 나아가지도 돌아가지도 못하고 내가 모르는 어떤 공간과 시간에 미역처럼 늘어져 있게 된 것만 같았다. 여행은 끝이 보이고, 끝이 난 여행 이후의 삶은 불투명했다. 적어도 그때는 꼭 그렇게만 보였다. 불확실하고 불안정하다는 것만이 가장 확실하고 안정적이었다.

갖은 엄살을 피우는 기분으로 2층 침대에 틀어박혔다. 여러 2층 침대가 계속 이어진 구조였지만 꽤 튼튼한 원목으로 되어 있는데다가 커튼으로 가릴 수도 있어서, 몸만 들어갈 수 있는 고시원 같은 침대였다. 안에는 간단한 선반 같은 것도 있었다. 거기 가만히 누워, 오로지 가만히 누워 있는 일에 열중했다. 사람들은 틀어박힌 내게 말을 걸지 않았고 나도 다른 이들에게 말을 걸지 않았다. 간혹 여행을 다니며 2층 침대 구석에 틀어박힌 몇몇 사람들을 마주하게 되었는데, 또 그들이 왜 여행씩이나 와서 그러고 있는지 궁금한 마음도 들었는데, 나아가 그들의 마음을 점쳐 보거나 사연을 떠올려보기도 했는데, 이번에는 내가 그렇게 하고 있었다. 예전에 본 그들의 모습은 곧 나의 모습이 될 수도 있었던 것이다.

그렇게 맞이한 밤은 더욱더 쉽지 않았다. 숙소 주인의 아이로 보이는 5살이나 6살쯤 되었을 아이가 계속 울어댔는데 아무도 말리지 않았다. 밤 12시가 넘었는데도 불을 제대로 끄지 않아 주변이 울긋불긋 밝았다. 이상하게 울분이 차서 성질을 내며 내려가 불을 껐고, 누가 불을 다시 켰고, 또 내가 내려가서 불을 껐다. 잠도 제대로 못 자게 하는 숙소라고 홀로 투덜거리는 내 모습이 지금 생각해 보면 웃기기도 하다. 마음과 몸이 허약해지면 여유가 없어진다는 당연한 사실을 그때 다시 알았다. 그다음 날은 하루 종일 침대에만 있었다. 전날 사다 놓은 콜라 한 병만을 먹었다. 배고픔도 느껴지지 않았고, 갑자기 모든 의욕을 상실한 사람처럼 가만히 누워만 있었다. 과거도 미래도 없는 것 같았다. 오로지 지금 누워 있는 이 비좁은 공간에 계속 이렇게 누워 있을 것처럼 계속 그랬고, 또 밤에 누군가는 불을 켰고, 나는 불을 껐고, 다시 불을 켰고, 다시 불을 껐다.

그렇게 하루 종일 누워 있다가 일어나 바깥으로 나갔다. 볕이 밝았고, 다른 생각을 하지 않기로 했다. 나는 다만 여행 중이었고, 복잡하게 생각할 것도 없다는 사실을 괜히 한 번 더 느꼈다. 때로 별 거 아닌 일에도 지치다가, 별 거 아닌 일에도 털고 일어날 수 있는 것. 카스피해 곁으로 드는 볕 속에서 케밥을 먹었다. 오이를 빼고. <아사코>의 다시 돌아온 바쿠처럼. 볕 속으로 경쾌하게 털고 일어섰다.