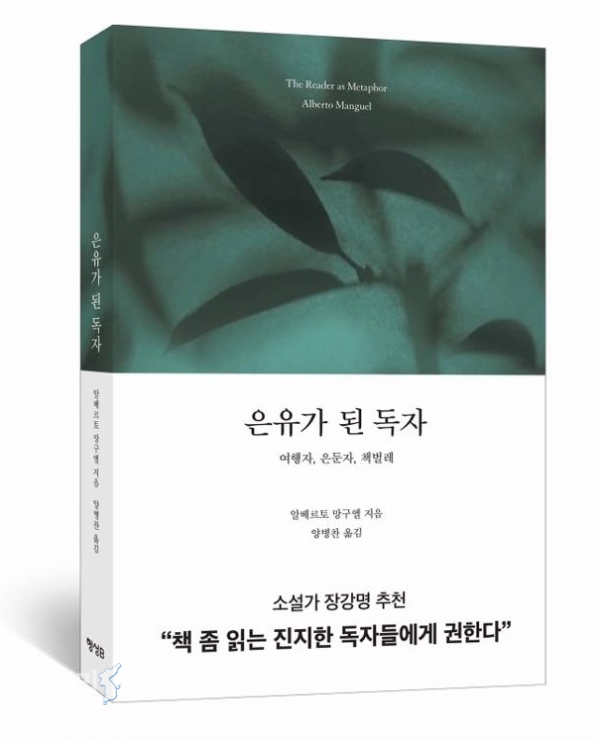

[정민기의 책 읽는 일기] '은유가 된 독자'/ 알베르토 망구엘, 양병찬 역, 행성B, 2017

[위클리서울=정민기 기자]

은유라는 화석

독자가 갑자기 은유가 되었다니, 이게 무슨 소리인가 싶지만 듣자하니 깊은 이야기다.

지금 내가 이 글을 쓰고 있는 카페에는 살찐 고양이 한 마리가 탁상 위에 앉아 멍하니 앉아 있고, 그 옆에는 고양이를 예뻐하는 한 사람이 열심히 사진을 찍고 있다. 그는 방금 이렇게 말했다. “고양이는 사랑이다.” 그의 마음속에서 고양이는 곧 사랑인 것. 고양이는 사랑으로 은유되었다. 그러나 지난 시간 속에서 때로 고양이는 악마였고, 신의 전령이었고, 역시 누군가의 사랑이었고, 쥐를 잡는 덫이었다. 그렇게 은유되었다. 정확히는 이해되었다.

은유는, 시대가 대상을 바라보는 방식을 비춰준다. 지금 자연스러워 보이는 은유는 다른 시선에서 보면 어색하기 마련이다. 단어와 단어를 이어놓는 은유는 그 둘의 연결을 자연스럽게 바라봤던 누군가의 인식을 내비춘다. 개인적인 인식일 수도 있고, 시대적인 인식일 수도 있다. 우리가 시에서 감정을 읽고, 문헌에서 시대를 읽을 수 있는 이유다. 고양이가 사랑이고, 악마고, 신의 전령이기도 했다면, 우리가 고양이를 바라보는 개인적/사회적 인식이 그렇게도 다양하게 은유 속에서 드러날 수 있다면, 은유는 시대의 언어로 굳은 화석 같은 것이다.

그렇다면 ‘독자’와 ‘책’은 지금까지 무엇으로 은유되었는가? 이 짧고도 긴 역사 속에서 ‘책’은 도대체 우리에게 무엇이었는가? 이것이 책 많이 읽기로 유명한 남미의 독서가 알베르토 망구엘 할아버지가 던지는 질문이다. 책이 그냥 책이지, 생각했던 사람들에게 망구엘은 아마도 이렇게 말할 것이다. 책은 그냥 책이 아니다. 책을 바라보는 우리의 시선은 계속 달라져왔다. 지난 역사에서 책과 독자가 무엇으로 은유되었는지 한번 살펴볼까? ‘책을 읽는다’의 의미는 얼마나 달라져왔는가?

여행자

독자는 맨처음 여행자였다. 독자는 여행자. 책을 읽는 독자가 여행자라면, 독자가 여행하는 책은 곧 ‘세계’다. 책이 곧 세계였고, 세계가 곧 책이었다. 처음 문자가 발명되고, 말이 글

로 쓰여 기록될 수 있는 것이 모조리 놀라웠던 시기에, 책은 우리가 지금 바라보는 것처럼 흔하지 않았다. 문자는 성스러운 것이었다. 지나간 일들은 이미 다 지나가버렸는데, 그 일들이 ‘문자’로 남아 그대로 있다니. 생각해보면 놀라운 일 아닌가. 그때 문자로 기록된 책은, 단순히 세상을 기록해놓은 모조품이 아니라 세계 그 자체였던 것이다. 사과, 라고 쓰면 그건 정말 사과 그 자체다. 그런 일이 정말로 있었다고 쓰면, 그것은 정말 그러한 일 자체다. 여기 생생히 재현되고 있으니까. 독자는 책을 읽는다. 독자가 곧 여행자로 은유되었던 시기(정확히는 은유로 여겨지지도 않았던 시기), 독자는 책 속에서 세계를 여행하며 그 의미를 찾아내는 구도자이며, 세계의 의미를 읽어내는 구도자였다.

지구상에서 가장 많이 팔린 책이 흔히들 ‘성경’이라고 하지 않나. 망구엘이 생각하는 책의 제1 모델은 성경이다. 신자들이 성경을 읽으며 성경을 단지 ‘문자’로 여기지 않듯, 오히려 신의 육성이 직접 내려앉은 것으로 이해하며, 그 속에서 이미 쓰인 의미를 갈구하듯, 독자는 원래 책 속에서 숨어있는 누군가의 육성을 찾아내 의미를 찾아읽는 사람이었다. 의미를 부여하는 사람이 아니라, 보물처럼 숨은 의미를 향해 나아가는 사람. 책/문자가 곧 세계다. 독자는 글자 하나하나를 톺아보며 의미로 가득찬 세계를 여행하는 사람이다. 무척이나 진중하게 광야를 헤매는 마음으로.

망구엘 할아버지는 약간 꼰대 같은 구석이 있어서, 그의 말을 요약하자면 이렇다: “요즘 애들은 책을 너무 진중하게 안 읽는다. 책이라는 세계, 세계라는 책을 읽으며 삶의 의미를 길어내야지….” 그는 지나간 시대의 화석으로 남은(그러나 완전히 사라지지는 않은) 여행자-독자를 복원하고 싶어하는 것 같다. 얘들아 책 앞으로 다시 모여라. 거기에 세계가 있다.

은둔자

시대가 지났다. 문자가 무슨 세계 그 자체인가. 문자는 문자고, 세계는 세계다. 물론 문자는 세계를 비추는 수단이 되어 세상 돌아보기에 좋은 도구가 되었지만, 문자와 세계는 분명히 다르다. 이제 독자는 은둔자가 된다. 상아탑 같은 대학이나, 깊은 자기만의 골방 연구실에 앉아 책을 읽는 고고한 독자. 책과 세계는 별 관련이 없고, 오히려 책은 엉망진창의 세계에서 벗어나 있는 ‘고유한 세계’가 된다. 속세의 지난함에 지친 먹물들이 책 속의 세계로 숨어든다. 거기에 숨어 편안하게, 때로는 고뇌에 찬 표정으로 한 줄 한 줄 책을 읽어나간다. 자기만의 세계 속으로 숨어든 독자들은, 세상을 등진 자들로 욕을 먹기도, 때묻지 않은 고고한 지식인으로 추앙받기도 한다.

대학 연구실이나 도서관에서 책을 가득 쌓아둔 풍경이 떠오른다. 연구실의 문을 열면 벽을 가득히 메운 책들. 그곳에 혼자 앉은 교수는 골똘한 생각에 잠겨있고, 사람들은 지식인이 사회에 목소리는 내지 않고 틀어박혀 있는 것에 불만이 많고…. 지난 세기 말에 대학에서 수없이 제기되었을 질문들. 책은 도대체 무엇인가? 사회를 변혁하는 메세지를 전달하는 도구인 동시에, 책 속의 세계로 숨어들기 쉬운 먹물들. 도서관에 틀어박혀 세상은 모르고 싶은 사람들. 독자는 은둔자, 책은 동굴.

책벌레

책벌레는 실제로 있는 벌레다. 흔히 좀벌레라고도 부른다. 습한 곳에 책을 두면, 책은 조금씩, 조금씩 갉아먹혀 형태를 잃기 시작한다. 책의 페이지를 하나하나 뜯어먹어버리는 벌레들. 책과 세계가 아예 무관해지는 시기에, 이제 책을 읽는 독자는 ‘책벌레’다. 세상과 별 상관도 없는 ‘책’을 읽는 재미에만 사로잡혀 재미로 책을 읽어내는 사람들.

저 사람 참 책벌레네, 라고 말할 때는 두 가지다. 공부에 미친 사람이거나, 바보 같은 유희에 빠진 머저리거나. 만화책을 읽듯, 사람들은 메세지를 지나치며 책을 읽고 버리고, 읽고 없앤다. 책이 곧 세계라는 은유는 이제 유명무실하다. 책은 그냥 흰 종이에 쓰인 장난스러운 문자일 따름이다. 기껏해야 몇몇 메세지를 겨우 나르는 글줄 정도. 책벌레가 된 독자들은 책에서 세계의 의미 같은 것은 묻지 않는다. 읽으면 재밌으니까, 읽고 해치울 뿐.ㅜ망구엘이 바라보기에는 심히 우려스러운 일이다.

성경과도 같이, 세계와 책이 끈끈하게 붙어있던 시기는 이제 점차 사라졌다. 책은 책, 세계는 세계가 되어. 여행자는 은둔자가 되어, 이제는 책벌레에 머물고 말고. 망구엘의 요지는 간단하다. ‘이 은유들은 결코 그 시대에 끝나고 만 것이 아니다. 여전히 독자들은 어느 정도는 여행자고, 은둔자고, 책벌레다. 시대가 흐르면서 달려져오기는 했어도, 완전히 그 의미들이 사라진 것은 아니다. 인간이 책을 통해 삶의 의미를 찾고, 세계를 발견하기 위해서는, 다시 책을 여행할 줄도 알아야 한다. 그렇지 않으면 책을 왜 읽겠는가? 책은 우리에게 더 많은 것을 줄 수 있다.’

다 읽고나니, 할아버지에게 묻고 싶다. 책은 정말 무엇이 될 것이냐고. 우리가 꼭 책에서 삶의 의미를 발견해야만 하냐고. 할아버지는 답할 것이다. 그러면 책을 왜 읽어?

나는 이리저리 중얼댈 것이다. 책을 읽는 이유야 다양하지 않겠느냐, 책은 여러 의미로 사람들에게 또 다가오지 않겠느냐, 재미로 읽을 수도 있고, 의미로 읽을 수도 있는 것 아니냐, 화장실에서 읽을 수도 있고, 지하철에서 읽다가 역을 놓칠 수도 있고, 책 속으로 숨기도 하고, 책 이야기를 들고 바깥으로 손들고 나갈 수도 있는 것 아니냐…. 그런데 주변에 책을 읽는 사람이 거의 보이지 않는다. 읽는 사람이 점점 줄어든다. 이제 서가에는 습기도 없고, 책벌레도 없다. 연구실에 교수들은 묵묵하다. 지하철에서 책은 희소하다. 책이 무엇일 필요도 없고, 너무 중요할 필요도 없기는 할 텐데…. 나는 망구엘 할아버지 앞에서 자꾸 우물쭈물대고, 그는 내 말을 한참 듣고 있다가 호통한다.

“그러면 책을 왜 읽어?”