<쪽방촌을 아십니까: 동자동편-28> 기초수급비로 연명하는 이대종 씨

대한민국은 세계 10위권을 향해 나아가고 있는 경제대국이다. 빌딩숲을 이루고 있는 대한민국 수도 서울 도심 속 번화가는 외국인 관광객들로 하여금 탄성을 자아내게 한다. 지난 60년간 급속하게 성장했고, 국민들의 삶의 질 역시 전반적으로 향상되었다는 점을 부정하는 이는 없다. 그러나 변화의 바람과 무한경쟁 구도 속에서 낙오된 이들도 생겨나기 마련이다.

동자동, 영등포, 청량리, 동대문 등 서울 도심 곳곳에는 최하층에 해당하는 도시 빈민의 삶이 상존한다. 빌딩숲 사이에 가려진 쪽방촌이 여전히 군데군데 숨어 있다.

<위클리서울>은 동대문 쪽방촌에 이어 이번 호부터 동자동 쪽방촌과 그 안에 ‘깃들어 사는’ 사람들의 이야기를 시리즈로 담는다. 동자동 쪽방촌 주민들은 주로 일용직이 생업인 이들이거나 최저생계비로 하루하루를 연명해야 하는 노인들이다. 심각한 불경기를 온 몸으로 감내하고 있는 동자동 주민들을 만나봤다. 이번 호의 주인공은 이대종(가명. 76) 씨다.

더워도 걱정, 비와도 걱정

15년 전까지 서울역에서 노숙생활을 하다 쪽방상담소의 도움으로 이곳에 정착한 이대종 씨. 그는 한 허름한 건물 안 공용부엌이 딸린 방에서 생활하고 있다. 비좁지만 당연히 노숙생활보다는 낫다. 그러나 최저생계비로 하루하루를 연명해야 하는 이 씨는 노숙생활을 할 때나 지금이나 여전히 심각한 불경기를 온 몸으로 느끼고 있다.

“실직한 뒤 직장을 구하지 못한 이들 중 40~50대도 많아요. 그 친구들은 아직 젊고 멀쩡하니 일을 해야 해요. 저처럼 가만히 있는다고 해서 최저생계비가 지원되는 것도 아니니…. 요즘 들어선 방값을 몇 달 동안 밀려 쫓겨나는 사람들도 있어요. 쪽방에서 쫓겨나면 어딜 가겠어요. 노숙자 되는 거죠. 그래도 지금 쫓겨나서 다행이지 겨울에 쫓겨났으면 어쩔 뻔 했겠어요.”

치솟는 물가. 100원, 200원도 이 씨에겐 소중하다. 이 씨 뿐 아니라 쪽방촌 주민들에게는 소폭의 물가상승도 큰 부담으로 작용할 수밖에 없다. 이 씨는 “이젠 5000원을 가지고 시장에 나가면 2∼3가지 반찬거리 사오기가 어렵다”고 한숨을 내쉬었다.

이 씨는 70세가 넘도록 리어카를 끌며 폐품을 모은 돈으로 생활했다. 지금은 체력이 바닥나 일어설 힘도 없다.

“모아 놓은 돈도, 일할 체력도 바닥 나 수 년 전부터 그저 수급비로 버티고 있죠. 그래도 폐휴지를 모아 파니까 그나마 용돈이라도 벌어 좋았는데…. 한 달에 받는 수급비 30만원에 쪽방 월세 20만원 내고 남는 돈으로 식비와 생활비를 쓰거든요. 예전처럼 리어카 몰았으면 담배도 편하게 사 피우고, 가끔씩 막걸리도 한잔 하는데…. 요즘은 치아가 성치 않지만, 병원도 못가요. 그저 라면만 먹는 날이 많죠.”

‘사랑방’이라도 있으니 그나마…

이 씨는 수급비 지급 문제를 비롯 노인복지 문제가 심각하다고 토로했다. 선거철이 되면 항상 정치인들이 오고가지만 상황은 전혀 달라진 게 없다.

“선거 때마다 정치인들이 왔다가지만 다 말 뿐이잖아요. 이번 지방선거를 앞두고도 오겠죠. 세탁이니 청소니, 작업을 하니 마니 쇼만 하고 가죠. 그 사람들 다녀가봤자 좋아진 게 하나도 없어요. 그러니까 수급비가 올라야 돼요. 최저생계비. 정치인들도 피곤하게 쇼하지 말고 그냥 수급비를 올려주면 돼요. 그 돈으로 뭐라도 해보겠죠.”

이 씨는 1997년 외환위기 때 사업실패로 가족과 인연을 끊었다. 그런데 얼마 전 딸에게 소득이 있다며 35만원이던 수급비가 30만원으로 깎였다.

“수급비만 안 깎였으면 선풍기라도 쌩쌩 돌렸겠죠. 매년 찾아오는 여름 3개월만 견디면 된다는 생각으로 살아요. 살다 살다 못 견디겠으면 그냥 조용히 떠나야지 어쩌겠어요. 여름이나 겨울이면 죽는 약이라도 사서 먹을 생각도 많이 해요.”

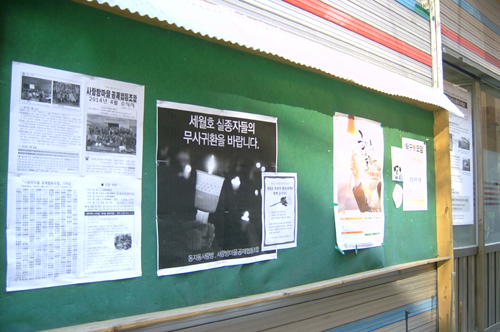

그나마 쪽방주민 공용시설인 ‘동자동 사랑방’의 존재는 큰 위안이 된다. 가끔 마음 맞는 노인들끼리 모여 담소도 나누고 서로 안부를 주고 받는다.

“노인들이야 다들 외로우니까, 저런 공간이 있다는 것만으로도 위로가 돼요. 지독하게 외로움을 겪다가 자살하는 노인들도 많잖아요. 오히려 쪽방촌 주민들보다 일반 주택에 거주하는 독거노인들 자살률이 더 높을 걸요. 동자동엔 저런 사랑방이라도 있으니, 없이 살아도 다들 작은 위로라도 받으며 지냅니다.”

여름 아니어도 선풍기 틀어놓아야

이 씨의 하루 일과는 단조롭다. 아침에 일어나자마자 걸레로 곰팡이를 닦고, 선풍기를 틀어 환기하는 게 일과의 시작이다. 낮엔 하는 일 없이 거리로 나와 햇볕에 몸을 맡긴다. 일감이 없어 허탈하다는 이 씨는 요즘 전기요금이 많이 나올까봐 전전긍긍이다.

“쪽방엔 여름이 아니어도 곰팡이 때문에 평소 선풍기를 돌려줘야 합니다. 그런데 잘 못 돌려요. 최근엔 냄새가 심해져서 아침에 일어나면 벽에 핀 곰팡이부터 닦아냅니다. 아무리 찝찝해도 전기요금이 많이 나올까봐 선풍기를 잘 켜지 않는데….”

비가 온 뒤엔 특히 냄새가 심하고 더운데다 벌레도 많이 생겨 아예 ‘동자동 사랑방’에서 지내는 이들도 있다.

“거주자 대부분이 70대 이상 노인이다 보니 비가 와 난장판이 돼도 정리할 기운이 없어 그냥 둬요. 사실 이 정도 상황이면 도배도 해야 하는데 엄두도 못 내죠. 몇 해 전 장마철엔 바닥이 내려앉고 비가 들이쳐 누전사고가 일어나기도 했어요. 앞으로 닥칠 장마가 제일 걱정인데 건물이 무너질까 무섭기도 해요.”

이 씨의 쪽방 역시 비가 많이 올 때는 감전의 위험이 도사린다.

“집안이 어두워 형광등을 켜놔야 하는데, 천장에서 빗물이 뚝뚝 떨어져 감전될까 겁납니다. 나뿐만이 아니라 다른 집들도 전부 낡아서 이곳저곳 고쳐도 비가 많이 오거나 더우면 다 소용없어요. 얼마전 건너편 집에 사는 노인네는 비가 새 방이 다 젖었어요.”

노숙자 시절 떠올리며 위안

마음 같아선 서울이 아닌 지방으로 내려가 생활하고 싶지만 연고가 없는 곳에 가는 일이 쉽지만은 않다.

“지방에 더 싼 쪽방이 많다고 하더라고요. 서울보단 30% 가량 저렴하고, 훨씬 안전하고 좋다고 하니까…. 그런데 이 나이에 친구도 없고 낯선 곳에서 생활하는 게 쉽지 않죠.”

건물주가 재정비 하려는 의지가 없는 한 이 씨는 이대로 살아야 한다. 위험천만한 상황이지만 ‘을’의 입장인 그로선 아무런 대응도 할 수 없다.

“쪽방 건물은 사유시설물이라 정부나 시에서 고쳐주지도 않잖아요. 건물소유주도 재정비를 하려는 의지가 없어요. 법적으로 대응할 방법이 없죠. 비나 폭염 등으로 피해가 우려되지만, 아직 구체적인 대비책은 없는 상황이에요. 비가 50mm 이상 오면 구청 직원들이 순찰을 돌고 동사무소 복지사들도 혼자 사는 노인들의 피해를 점검하죠. 이게 무슨 말이겠어요. 피해가 생기면 정부에서 움직인다는 얘기죠. 언론도 마찬가지잖아요. 예상해서 움직이는 게 아니라, 사건이 발생해야 움직이잖아요.”

이제 사시사철 어느 때건, 비가 올 때면 온몸이 쑤셔 몸을 가눌 수 없다.

“더울 때는 더워서 못 살겠고, 비가 오면 몸이 쑤시고. 지난해엔 집에 물이 차서 빼내는데 혼났어요. 교회 청년들이 와서 물을 빼주고 청소도 하고 갔어요. 더우면 집안에 못 있겠고, 비가 오면 물이 새서 못 있겠고. 곰팡이 냄새에 머리 아파도 비라도 피할 수 있으니 방안에 있어야지 어쩌겠어요. 그래도 노숙 생활 할 당시를 떠올리며 위안합니다. 별 욕심도 없습니다. 이렇게 살아있다는 사실에 그저 감사할 따름입니다.”

공민재 기자 selfconsole@naver.com