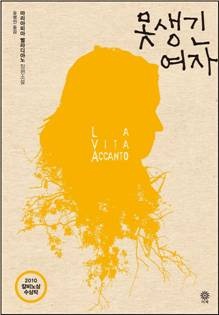

마리아피아 벨라디아노 지음/ 윤병언 옮김/ 비채

'못생긴 여자'는 신인 작가만을 대상으로 하는 이탈로 칼비노상의 2010년 수상작이자, 이탈리아 최고 권위 문학상인 스트레가상의 2011년 최종후보작이다. 시선을 잡아끄는 소재와 구성에 문학으로 들려주는 사회적 메시지까지 겸비한 '못생긴 여자'는 삽시간에 이탈리아 서점계를 매혹시켰다. 특히 마치 피아노 소나타를 글자로 옮겨놓은 것처럼, 강약과 고저가 뚜렷한 문장과 리드미컬하고 화려한 구성에 찬사가 쏟아졌다.

여기에, 지중해의 해풍처럼 신선하면서도 따사로운 문학적 표현들이 감동과 기쁨을 배가하고, 개성 넘치는 캐릭터는 작품에 강력한 생동감을 부여한다. 삶의 안내자가 되지만 사람들 앞에서는 정신이 오락가락하는 노인네인 척하는 이웃집 할머니, 뚱뚱하고 수다스러워 사랑받지 못하지만 진심으로 주인공의 친구가 되어주는 루칠라, 삶의 대부분이 수수께끼에 휩싸여 있는 에르미니아 고모 등 모든 인물이 각기 매력을 뽐내고 있다.

'못생긴 여자'는 ‘못생긴 여자가 어떻게든 예뻐졌고, 모두 행복하게 살았다’라는 식의 단순한 해피엔딩을 따르지 않는다. ‘사람은 외면보다 내면이 훨씬 중요하다’라는 식의 식상한 도덕적 교훈을 주입하려 들지도 않는다. 작가는 겉모습으로 한 인간을 평가절하하고 외면하는 세상에 절망하지 않고 맞서는 레베카의 이야기를 담담하고 차분하게 그려내고 있다.

그 이야기는 단순한 픽션으로만 읽히지 않는다. 우리는 ‘보이는 것이 모든 것’인 외모지상주의가 만연한 시대에 살고 있기 때문이다. 겉모습을 보기 좋게 만들기 위해 병원을 찾거나 시간과 돈을 쏟아 붓는 세상에서, 우리는 사람마다 키가 클 수도 있고 작을 수도 있으며 콧대가 높을 수도 있고 낮을 수도 있다는 ‘상이점’은 무시한 채 동일한 ‘지향점’만을 추구하고 있다. 그 지향점에서 거리가 먼 사람을 희화화 또는 도태의 대상으로 전락시킬 뿐, 한 생명의 존재 자체가 얼마나 고귀하고 아름다운 것인지 좀체 주목하지 않는다. 그래서 현재를 사는 우리에게 '못생긴 여자'는 너무나 익숙하고, 익숙한 만큼 더 아프다.

'못생긴 여자'에 등장하는 모든 인물은 각자 상처나 비밀을 안고 살아간다. 누군가는 유전적 결함 때문에, 누군가는 잃어버린 것 때문에, 누군가는 가질 수 없는 것 때문에 남몰래 고통을 감내한다. 벨라디아노는 ‘못생긴 여자’로 표상되는 어느 인간 군상을 통해, 모든 삶에는 각기 단점과 아픔이 있으니 서로 단단히 기대고 보듬으며 살아가야 한다는 메시지를 전해오는 듯하다.