[지구 재난과 영화 속 환경·기후 위기 영화] ‘핀치(Finch, 2021)’

전 세계는 폭염, 폭우, 한파, 가뭄, 쓰나미 등 전례 없는 기후 위기에 봉착했다. 이러한 지구 환경 변화는 앞으로 모든 생물이 멸종되는 ‘제6의 대멸종’으로 이어질지도 모른다. 그렇다면 인문학에서 환경과 기후 위기를 어떻게 다루었고 현대를 살아가는 우리가 돌아볼 것은 무엇인지 시리즈로 연재해볼까 한다.

[위클리서울=김은영 기자] 인간에게 태양은 없어서는 안 되는 존재다. 그 빛은 생명을 키우고 문명을 이끌었지만, 이제는 생명을 위협하는 양날의 칼이 되었다. 영화 속 미래의 태양은 더 이상 축복이 아니었다. 오존층이 파괴되면서 지구의 온도는 인간의 욕망만큼 빠르게 치솟았다. 극지의 얼음이 녹으며 해수면은 도시를 삼키고, 자외선은 생명을 위협하는 독이 되었다. 물론 이 모든 것은 인간이 자초한 일이다. 생명을 살리는 태양을, 생명을 죽이는 태양으로 만든 건 다름 아닌 인간의 탐욕이었다.

영화 ‘핀치(Finch, 2021)’는 태양이 적이 되어 버린 세상을 보여준다. 2021년 Apple TV를 통해 공개된 이 작품은, 미겔 사포슈닉 감독이 연출하고, 할리우드의 대표 배우 톰 행크스가 주연을 맡아 마지막까지 살아남은 고독한 인간의 모습을 그린다. 그런 그가 죽으면서까지 사력을 다해 세상에 남긴 건 자신의 반려견을 위한 로봇이다. 아무것도 남지 않은 세상에서, 인간이 남겨야 할 것은 무엇이며 남아야 할 것은 무엇일까.

모든 것이 타들어가는 지구, 햇빛의 반란

“듀이, 병이다.” 어두컴컴한 도시의 폐허 속에서 한 남자가 4족 보행 로봇을 향해 외친다. 남자의 이름은 핀치(톰 행크스 분). 그가 만든 로봇 듀이는 핀치가 시키는 대로 긴 팔을 뻗어 병을 얼른 담는다. 핀치는 오늘도 살기 위해 어둠 속에서 시체를 뒤적인다. 그가 살고 있는 미래의 지구는 태양 감마선 폭발로 오존층이 파괴돼 사막화가 된 지 오래다. 오존층이 붕괴되자 지구의 표면 온도는 65.5도를 훌쩍 넘어버렸다.

이제 지구에서 햇빛은 생명의 근원이 아니라 죽음의 방사선이 되었다. 급변한 기후와 치명적인 자외선으로 인류 대부분이 멸망했고, 살아남은 소수의 인간은 자신이 만든 재앙 속에서 살아남기 위해 지하와 폐허 속으로 숨어들었다. 도시는 텅 비었고, 때때로 거대한 먼지 폭풍이 힘들게 살아남은 모든 것을 삼켜버릴 듯 들이닥친다. 이 황량한 세계에 홀로 남은 과학자 핀치는 매 순간 생존을 위해 버틴다. 낮에는 태양을 피하고 밤에는 식량을 구하기 위해 방사능 먼지를 뚫고 폐허의 도시를 돌아다닌다.

핀치는 과거 ‘TAE 테크놀로지’라는 회사에서 일하던 공학자다. 그는 자신이 일하던 연구소에 벙커를 만들어서 생존에 성공했다. 그는 폐허 속에서도 풍력 발전기로 전기를 만들고, 로봇을 직접 만들어 길동무로 삼았다. 자외선과 오염된 공기에 대비하는 방호복도 제작해 지금까지 생존해 왔다. 식료품 사냥을 떠난 오늘은 운이 좋은 날이다. 개 사료를 발견했기 때문이다.

“오케이, 오늘 밤에 누군가는 기쁘겠네.” 그의 곁에는 오직 한 생명, 반려견 ‘굿이어’가 있다. 굿이어는 아무것도 없는 세상에서 홀로 살고자 버틸 수 있는 핀치의 유일한 희망이기도 하다. 하지만 지금까지는 살아남았지만 앞으로는 점점 버티기가 힘들 것 같다. 굿이어에게 줄 사료를 얻은 것이 오늘 수확의 전부. 그가 먹을 수 있는 식량은 이제 몇 개 남지 않은 통조림이 전부다.

오늘 저녁은 술 한 잔으로 대신하려는 핀치. 태양이 모든 생명체를 태워버리는 지금, 인간이 먹을 수 있는 것은 캔에 들어있는 식품 외에는 없다. 그마저도 이제 더 이상 구하기 어려운 실정이다. 설상가상 방사선에 의해 생긴 핀치의 병은 점점 악화되고 있다. 이제 남은 시간이 얼마 없음 직감한 핀치. 그런데 내가 죽으면 우리 굿이어는 어떡하지? 핀치에게는 자신에게 닥친 죽음보다 세상에 홀로 남을 반려견이 걱정이다.

사람은 무엇을 남길 수 있는가

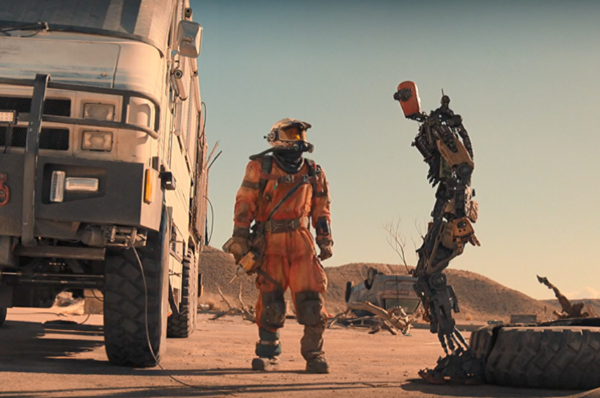

핀치는 자신의 모든 지력과 체력을 쏟아 새로운 생명을 창조하기로 한다. 그가 만든 새로운 인간형 로봇 ‘제프’는 강아지 ‘굿이어’를 돌보기 위해 만든 피조물이었다. 낡은 전선과 고철로 몸을 만들고, 듀이에게서 뽑아낸 카메라 렌즈로 눈을 만들어 새롭게 세상에 나오게 된 제프는 모든 것이 신기하기만 하다. 이리저리 부딪치고 넘어지면서, 제프는 걷는 법과 뛰는 법, 그리고 세상을 보는 법을 배운다.

생긴 것은 우스꽝스럽지만 하는 행동은 어린아이처럼 순수함을 가진 모습에 빙그레 웃음이 지어지는 순간이다. 로봇에게는 규칙이 있다. 핀치가 제프에게 가르친 가장 첫 번째 규칙은 ‘로봇은 인간을 해치거나 해를 끼치게 하면 안 된다’는 것. ‘로봇의 3원칙’이 떠오른다. 로봇의 3원칙은 로봇이 인간과 공존하기 위해 지켜야 할 최소한의 윤리적 기준을 말한다.

아이작 아시모프 작가의 소설에서 처음 등장한 원칙으로 첫 번째, 로봇은 인류에게 해를 끼치거나 해를 방치해서는 안된다. 두 번째 로봇은 인간의 명령에 복종해야 한다. 세 번째는 이 모든 원칙 하에 로봇은 자신을 보호해야 한다는 것이다. 핀치는 여기에 더해 새로운 규칙을 입력했다. ‘핀치가 부재할 때 로봇은 개를 돌봐야 한다. 이 규칙은 다른 모든 지침을 대체한다’는 것이었다.

핀치는 제프에게 “이 개가 나에게 얼마나 소중한 존재인지 알겠어?”라는 물음으로 제프에게 규칙을 각인시킨다. 이제 핀치에게는 제프라는 새로운 가족이 생겼다. 살아있되 살아있지 않은 생명체, 생사의 고락을 함께 할 가족인 것이다. 하지만 제프를 만들었을 때 핀치의 생각은 그렇지 않았다. 핀치에게 제프는 그저 자신의 강아지를 지켜야 할 존재이자 수단이었을 뿐. 로봇에게는 생각이나 자아가 없다고 생각했기 때문일까.

자꾸 엉뚱한 사고를 치는 제프에게 핀치는 “자외선은 그 무엇도 가리지 않아, 개, 사람 모두 타버려. 이 개를 돌보기 위해 널 만들었다고. 난 동반자나 친구가 필요한 게 아니야. 넌 그저 네 일만 잘하면 돼”라며 소리 지른다. 하지만 이내 그는 받아들인다. 이 황량한 세상에서 제프는 그저 로봇이 아니라 친구이자 동반자가 될 것이라는 예감을. 운전을 가르치면서 하루가 다르게 배우고, 성장하는 제프를 보면서 핀치는 벅차오르는 감정을 느낀다.

아름답게 물드는 저녁노을이 이들의 앞날을 응원하는 듯 차창 밖을 메운다. 핀치는 홀로 남을 또 다른 생명체 제프가 염려된다. 그는 다른 인간들을 경계하라고 가르친다. 하지만 이제 막 태어난 제프에게 누군가를 경계라는 개념은 낯설고 어렵다. 핀치는 제프에게 당부한다. “잘 들어봐. 이제 너에게 문제가 생길 거야. 그럴 때 어떻게 대처하고 무엇을 하느냐가 네가 누구인지를 결정할 거야.” 본인에게도 생겼고, 우리 모두에게도 닥쳤던 문제. 그리고 그걸 해결하는 몫은 모두 각자에게 달렸다.

그 선택의 결과는 생과 사로 갈렸을 것이다. 죽음을 앞둔 노과학자의 눈빛은 뜨거웠고 동공은 물기로 흔들렸다. 핀치가 지구를 떠난 뒤에도 남은 제프와 굿이어는 핀치의 말을 새기면서 여행을 계속할 것이다. 우리가 떠난 세계도 누군가는 계속 이어간다. 그렇게 이어갈 수 있도록 하는 것. 그것이 인간이 남길 수 있는 마지막 책임이자, 유산이 아닐까.