[소설 및 영화 속 전염병과 코로나19] 픽션에서 본 바이러스 결산

[위클리서울=김은영 기자] 신종 코로나바이러스 감염증으로 전 세계가 고통 받고 있다. 끝이 보이지 않는 전염병과의 싸움은 이번이 처음이 아니다. 그렇다면 인문학에서 전염병을 어떻게 다뤘고, 지금의 코로나19를 살아가는 현재에 돌아볼 것은 무엇인지 시리즈로 연재한다.

지난 2020년 1월 말. 모두가 귀성에 정신없던 설날 오후. 뉴스에서는 신종 바이러스에 대해 언급했다. 아직 확실치는 않지만 정체를 알 수 없는 바이러스가 확산되고 있다는 소식이었다. 어리둥절해하면서도 대수롭지 않게 생각하고 넘어갔던 시절. 그런 시절이 있었다. 바이러스의 정식 명칭이 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 정해지고 우리가 이 말도 안 되는 바이러스에 대해 경각심을 가진 것은 최초 확진자가 발생하고 무려 3주 가까이 지난 시점이다. 최초 확진자는 1월 20일에 중국 우환을 다녀온 중국 국적의 여성이었다. 그는 입국 하루 전 발열과 오한, 근육통 증세가 있어 우한시 병원에서 감기 치료를 받은 적이 있었다. 함께 입국했던 승객들과 이 여성과 접촉했던 이들을 전부 전수 조사하여 검사하면서도 이 바이러스가 전 세계 팬데믹을 불러올 줄은 대부분 예상치 못했다. 전대미문의 정체불명의 바이러스에 당황하며 과거 영화와 소설 속에서는 바이러스에 대해 어떻게 대응했는지 알아보기 위해 연재를 시작했다.

팬데믹 코로나19, 인류의 종말을 엿보다

가장 먼저 떠오른 것은 ‘메르스’였다. 같은 코로나 바이러스 계열이고 해외 방문객이 첫 확진자라는 점에서도 유사했다. 김탁환 작가의 장편 소설 ‘살아야겠다’(도서출판 북스피어)는 과거 메르스(MERS, 중동호흡기증후군)의 처참했던 시기를 기록한 사회소설이었다. 당시 중동 지역에서만 유행하던 이 바이러스는 극동의 한 국가에서만 전무후무한 기록을 세우며 바이러스 확산이 지속됐다. 정부는 일치감치 방역 컨트롤타워는 정부가 아니라고 했다. 당시 정부는 초동방역에 실패하며 초기 단 한 명의 바이러스 감염자를 막지 못해 총 186명의 확진자와 38명의 사망자를 발생시켰다. 작가는 당시 소외되고 잊힌 메르스 환자들과 그 유가족들을 만나 그들의 이야기를 세세하게 펼쳐나갔다. 소설 속 메르즈 환자였던 길동화는 메르스를 앓고 난 후 직장을 잃었다. 가장 아이러니한 죽음을 맞이한 인물은 치과의사이자 림프종을 앓았던 김석주다. 그는 메르스가 아님에도 림프종이 메르스 증세와 비슷하다는 이유로 격리되어 제대로 치료를 받지 못하고 사망한다. 정부가 제대로 된 방역 및 의료 시스템을 갖추지 못한 탓이었다. 실제 인물이기도 한 그는 80번 환자 불리었다. 그리고 5년 후 현실 속 김석주 환자는 정부의 대응 부실로 인한 사망이라는 배상판결을 받았다. 그 해 메르스 환자는 186명. 치사율은 무려 20%에 달했다. 바이러스는 주로 쥐에 의해 옮겨진다. 알베르트 카뮈(Albert Camus)가 지난 1947년 쓴 소설 ‘페스트’에는 쥐가 옮긴 바이러스로 죽어간 사람들의 이야기가 나온다. 페스트는 유행했다가 다시 사그라들고 또다시 유행한다. 소설 속 배경은 알제리 서부 오랑이라는 마을에서 시작된다. 이 마을은 늘 한가하다. 사람들은 일과를 마친 후 카드를 치거나 카페에서 친구들과 차와 술을 마시며 수다를 떤다. 여느 때와 다름없는 평범한 하루하루다. 마치 우리가 코로나19 이전에 그랬던 것처럼 말이다. 하지만 그것은 어김없이 이 평범한 일상을 빼앗았다. 이제는 아무도 그 평범한 하루를 즐기지 못한다. 페스트는 심각한 바이러스였다. 14세기 유럽 인구 수천만 명의 목숨을 가져갔다. 1957년 잉그리드 베리만(Ingmar Bergman) 감독이 그려낸 흑백의 영화 ‘제7의 봉인(The Seventh Seal)’은 페스트(Peste)를 바이러스가 아닌 신이 내린 형벌이라고 생각하고 확진자와 더 가까이 갔다가 더 많이 죽은 어리석었던 과거의 참상을 보여준다. 사람들은 모이는 것을 주저하지 않았다. 누가 환자인지도 모르는 체 서로 촘촘히 어깨를 대고 앉아 신을 향해 노래를 부르고 신을 찬양했다. 행렬을 이끄는 이는 침을 튀기며 “이 병은 신이 주신 천벌”이라며 “참회하라”라고 선동했다.

팬데믹 발생 3년, 바이러스는 종식되지 않는다

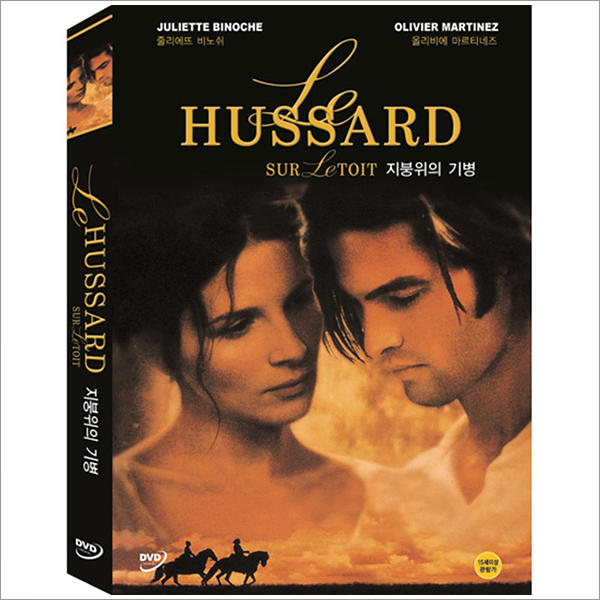

현대로 와도 쥐가 옮기는 바이러스는 사라지지 않는다. 편혜영 작가의 소설 ‘재와 빨강(도서출판 창비)’에 나오는 한 남자의 인생도 ‘쥐’가 옮긴 바이러스 때문에 인생이 바뀐다. 평범한 직장인었던 그는 이 바이러스 때문에 쥐에 가까운 존재로 추락하기도 한다. 콜레라를 다룬 영화도 있다. 장 지오노(Jean giono)의 동명의 소설 ‘지붕 위의 기병(Le Hussard sur le Toit)’을 원작으로 장 폴 라프노 감독이 연출한 이 영화에서는 콜레라를 피해 집으로 돌아가던 폴린 부인과 기병대장 안젤로의 사랑 이야기를 담았다. 콜레라는 ‘비브리오 콜레라균’에 의한 급성 세균성 장내 감염증을 의미한다. 감염이 되면 구토와 함께 체액 및 염분이 손실되며 적시에 치료를 하지 않으면 탈수증 등으로 사망에 이른다. 콜레라를 예방하기 위해서 가장 최소한의 예방법은 물을 끓여 먹고 환자를 격리하는 것이다. 하지만 영화에서는 이러한 기본적인 규칙이 전부 무시된다. 병에 대한 예방지식이 없는 이들은 무지하게 환자들을 손으로 처리하며 다시 병이 확산되는 악순환을 반복한다. 인류는 이제껏 단 한 종류의 바이러스를 정복했다. 바로 천연두이다. 제너 박사의 백신으로 인해 인류는 천연두에서 해방됐다. 그리고 두 번째는 폴리오(Polio) 바이러스다. 아직 천연두만큼은 아니지만 거의 모든 지역에서 폴리오는 사라졌다. 폴리오는 아이들이 많이 걸린다고 해서 다른 말로 ‘소아마비’라고 불린다. 필립 로스의 소설 ‘네메시스’에서는 폴리오 바이러스가 창궐하기 시작한 미국 뉴어크를 배경으로 폴리오 바이러스를 퍼뜨린 한 청년의 일대기가 주요 내용이다. 영화와 소설 등 허구의 세계에서 다루는 바이러스는 현실 속 바이러스를 다루기도 하지만 세상에는 존재하지 않는 상상의 바이러스로 인해 일어나는 상황에 대해 더 적극적으로 나선다. 우리도 코로나19를 통해 인류가 밖에 나오지 않아 도심이 야생의 동물로 뒤덮이는 경험을 한 적이 있다. 코로나19 팬데믹 시즌은 인간이 없는 놀이터에 산양 떼들이, 바닷가에는 야생 거북이들이 점령하던 시기였다.

테리 길리엄(Terry Gilliam) 감독의 영화 ‘12 몽키즈’(Twelve Monkeys, 1995)는 지금의 팬데믹 상황과 너무 흡사한 일들이 영화로 소환된다. 거의 모든 사람들이 바이러스로 인해 다 죽고 소수의 인류만 살아남은 지구의 미래. 사람들이 사라진 백화점과 도서관은 사자와 부엉이들이 차지했다. 지구는 푸르고 바다는 생명으로 넘실거렸다. 인간이 없는 지구는 천국이었다. 바로 인간이 지구에는 바이러스와 같은 존재였다는 것을 영화는 말해준다. 바이러스가 전쟁도 일으킨다. 맥스 브룩스의 밀리언셀러 ‘세계대전 Z(황금가지 펴냄)에서는 바이러스 때문에 세계대전이 일어나는 과정을 그린다. 중국 연방 대충징 한 저수지에서 원인 모를 바이러스가 발병해 전 세계로 퍼져가 전쟁을 하게 된다는 설정이다. 전쟁은 10년이나 지속된다. 바이러스는 이처럼 허구의 세계에서도 끔찍하다. 최근 코로나19는 잠시 소강상태다. 마스크 착용이 해제되고 자유로운 분위기다. 마치 코로나19 이전으로 돌아간 듯한 기분도 든다. 그래서 3년간에 걸친 연재도 끝낸다. 하지만 바이러스는 사라지지 않는다. 현재 코로나19의 확진자는 4만여 명. 카뮈의 소설 페스트에서 바이러스는 갑자기 어느 날 거짓말처럼 사라졌다. 사람들은 환호했다. 하지만 사라진 것이 아니었다. 카뮈는 “수십 년간 가구나 옷가지 속에서 잠자고 있을 수도 있고 방이나 지하실, 트렁크나 손수건, 낡은 서류 속에서 꾸준히 살아 있다가 언젠가 인간들에게 불행을 가져다주기 위해 다시 나타날 수도 있다”라고 글 마지막에 경고했다. 코로나19도 아직 여전하지만 코로나19 이후에도 새로운 바이러스가 발생할 것이라고 전망되고 있다. 역사는 되풀이된다. 어리석은 인간들에게는 말이다.