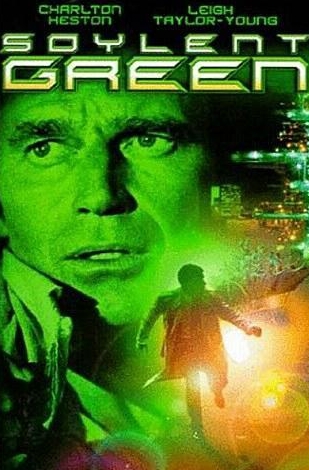

[지구 재난과 영화 속 환경·기후 위기] 영화 ‘소일렌트 그린’

[위클리서울=김은영 기자] 전 세계는 폭염, 폭우, 한파, 가뭄, 쓰나미 등 전례 없는 기후 위기에 봉착했다. 이러한 지구 환경 변화는 앞으로 모든 생물이 멸종되는 ‘제6의 대멸종’으로 이어질지도 모른다. 그렇다면 인문학에서 환경과 기후 위기를 어떻게 다루었고 현대를 살아가는 우리가 돌아볼 것은 무엇인지 시리즈로 연재해볼까 한다.

어릴 때 보던 어린이 과학 잡지에서는 21세기가 되면 매번 먹는 세끼 밥 대신 알약 하나면 식사가 된다는 기사가 많이 나오곤 했다. 하지만 21세기가 되어도 그런 일은 일어나지 않는다. 하긴 다들 미래에는 하늘에는 자동차가 날아다니고 수학여행은 달로 갈 것이라고 생각했으니까. 과학기술의 발달로 세상은 급변했지만 달라지지 않는 것은 백 년 전과 다름없는 식습관이다. 보다 더 자연에 가까운 식품을 찾는 것이 오히려 과거와 다른 점이라고나 할까. 자연에 가까운 무농약, 유기농 농산물의 가격은 해가 지날수록 비싸진다. 건강과 직결되는 식품이 인공적인 것이 아닌 자연 그대로에서 오는 것이라는 것을 사람들이 알게 되면 이런 자연식품의 가격은 점점 오르고 있다. 지금으로부터 50년 전 리처드 플레이션 감독은 이런 미래를 예상이나 한 것일까? 그는 더 나아가 자연에서 얻을 수 있는 농산물을 미래에는 아예 얻을 수 없다고 단정 지었다. 온난화에 의해 황폐해진 지구, 인구폭발과 인간의 환경파괴로 인해 자연식품이 사라진 미래. 그가 1973년 만든 영화 소일렌트 그린은 지금 현재 우리 코앞으로 다가온 기후변화와 환경파괴의 미래를 고발한다.

소고기 한 점이 수백만 원, 진짜 음식이 금보다 귀한 시대

매해 심해지는 지구 온난화와 각종 자연재해로 음식이 금보다 더 귀해진 시대가 왔다. 바로 2022년이다. 현실에서 2022년은 이미 지나갔지만 1973년도에서 봤을 때는 49년 뒤의 미래다. 우리가 지금 50년 뒤 미래를 상상하는 것처럼 리처드 플레이션 감독은 1973년도에 환경파괴로 먹을 것이 사라진 미래를 예상했다. 그래서 사람들이 먹는 것은 합성식품인 소일렌트다. 전 세계 인구의 50%가 이 식품을 먹는다. 원료는 바다의 플랑크톤이다. 영화 속 2022년 뉴욕은 현재 인구 8천만 명에 육박한다. 2021년 현재 미국 뉴욕의 인구는 880만 명. 영화는 인구과잉으로 이렇게 많은 사람들이 있다고 설정했다. 뉴욕은 인구과잉과 비정상적인 날씨로 도시 기능이 마비된 지 오래다. 정부는 시민들을 통제하고 격리하며 도시를 관리하고 있는 중이다. 인구과잉으로 사람들은 잘 곳이 없고 먹을 것도 없는 상태. 이런 아비규환의 시대 호위호식하고 있는 사람들이 있다. 바로 소일렌트사의 임원들 같은 부자들이다. 그들은 식량난을 해소할 수 있는 합성식품 소일렌트로 인해 돈방석에 올랐다. 이들은 고가로 거래되는 농수산식품을 먹을 수 있는 세상에서 몇 안 되는 사람들이다. 그러던 중 소일렌트사의 임원 사이먼슨은 정체를 알 수 없는 남자에게 의문의 죽음을 당한다. 그는 세상에서 진짜 음식을 먹을 수 있는 소수의 부자 중 한 명이었다. 쏜 (찰턴 헤스턴 분) 형사는 사이먼슨의 살해사건을 맡았다. 이 사건은 이상한 점이 있었다. 범인에게 전혀 반항한 흔적이 보이지 않는다. 그도 그럴 것이 사이먼슨은 순순히 죽음을 택했기 때문이다. 집에 침입한 괴한이 “신뢰할 수 없게 되어 유감”이라는 말을 전하자 “그럴테지”하며 덤덤히 죽음을 기다렸던 것. 그는 왜 스스로 죽음을 받아들인 것일까?

기적의 식품이라는 소일렌트 그린의 재료는?

쏜 형사는 어설픈 강도사건으로 위장했지만 암살이었다는 사실을 밝혀냈다. 그리고 경호원이 의심스럽다는 정황까지 알아낸다. 영화에서는 쏜과 함께 살고 있는 늙은 정보원 솔 아저씨가 진짜 음식이라며 사이먼스의 아파트에서 몰래 가져온 샐러드와 콩 수프를 감탄하고 음미하면서 천천히 먹는 장면이 인상 깊다. 모든 식품이 초고가다. 금보다 비싸다. 살인 공모가 의심되는 경호원의 집에서 슬쩍 훔쳐 온 숟가락에는 딸기잼이 묻어있었는데 쏜 형사는 딸기잼이라면 한 병에 150달러라고 말한다. 50년 전 150달러라면 지금 100만 원이 넘는다는 소리다. 딸기잼이 100만 원이면 다른 음식은 얼마나 비쌀지 상상이 간다. 한편 상부 지시라며 쏜 형사가 있던 강력계에 사이먼슨 사건을 종결하라는 명령이 떨어진다. 아, 왠지 어디서 많이 보던 전개다. 돈과 권력이 결탁했을 때 흔히 보던 과정 아닌가. 도대체 이들이 숨긴 비밀이 무엇일까? 부와 권력을 가진 이들은 서로 소일렌트 그린의 비밀을 공유하고 있을 것이다. 그런데 이 비밀을 솔이 알게 된다. 솔은 수사를 돕던 중 함께 일하던 정보원들에게서 소일렌트에 대한 정보를 알게 된다. 바로 소일렌트 그린이 만들어지는 제조과정이었다. 사실을 알게 된 솔은 어찌된 영문인지 “끔찍하다”라는 말만 반복하며 자살센터를 찾는다. 자살센터는 평소 보고 싶었던 영상을 틀어주고 의뢰자가 편안하게 죽을 수 있게 해주는 곳이다. 솔은 침대에 누워 그토록 보고 싶었던 파란 하늘과 꽃과 잔디가 무성한 들판, 푸른 바다와 파도 영상이 나온다. 쏜은 한 번도 본 적 없는 이 세상의 모습이다. 솔은 영상을 보며 행복하게 눈을 감는다. 그리고 죽기 직전 쏜에게 자신이 알게 된 진실을 육성으로 알린다. 솔이 죽은 뒤 시체를 치우는 트럭이 와 솔의 시체를 트렁크에 싣는다. 세상이 요지경이 된 후 사람들이 죽으면 교외에 시체를 가져다 버린다고 했다. 쏜은 몰래 시체처리 트럭에 타고 시체가 어떻게 처리되는지를 지켜본다. 시체를 소각한다던 처리장은 바다의 플랑크톤으로 만들어진다고 했던 소일렌트 그린의 제조 공장이었다. 소일렌트 그린은 사각형의 비스켓처럼 생긴 녹색 식품이다. 플랑크톤으로 만들었다고 하지만 이미 황폐해진 바다에서는 더 이상 플랑크톤이 존재하지 않았다. 바다는 이미 죽었다. 아무 곳에서도 구할 수 없는 식량. 부족한 식량은 죽은 사람들을 가공해서 만든 소일렌트 그린으로 대체되었다. 그것이 진실이었다. 솔은 이 사실을 알게 되었고 충격으로 죽음을 선택했다. 그렇다면 영화 초반에 죽은 소일렌트사의 이사 사이먼슨은 왜 암살된 걸까. 소일렌트 그린의 비밀을 지키기 위해 영업비밀을 아는 사람들을 죽인 것이 아닐까. 비밀을 알게 된 쏜은 당연히 처분대상이다. 킬러는 쏜을 쫓아 죽이려 한다. 총격전 끝에 부상을 당한 쏜. 하지만 정체절명의 순간 지원팀이 킬러를 제압하고 쏜은 살아남는다. 들것에 실려나가면서 충격적인 사실을 사람들에게 외친다. “소일렌트 그린은 사람이다!(Soylent Green is people!)” 쏜이 외치던 충격적인 마지막 장면은 오랫동안 잊히지 않을 것 같다. 50년 전 작품이지만 최근에 만들어진 영화라도 해도 전혀 이상하지 않은 디스토피아 영화, 소일렌트 그린. 그 당시에는 전혀 이해할 수 없었을 것 같은 이런 주제를 다뤘다는 점에서 감독의 천재성에 소름이 끼친다. 우리는 앞으로 50년 후를 어떻게 대비해야 할까? 환경파괴와 인구과잉, 끝나지 않는 전쟁, 지구 기후 위기로 인한 식료품 부족 현상, 물 부족 현상은 지금 우리에게 현재진행형이기 때문이다.